言語と言語規範との関係

前回は言語表現に必要な社会的な約束である言語規範について解説し、私たちが普段使っている辞書に載っているのは言語表現に必要な規範であって言語そのものではないという三浦の説を紹介した。

ところで、言語規範が言語そのものでないとしたら、言語と言語規範はどのような関係にあるのだろうか。今回は言語表現の過程において言語規範がどのような役割を果たすのかについて具体的に見ていくことにしよう。

前々回紹介したように、言語は文字や音声の種類という超感性的な面の表現であることを三浦は指摘した。対象の感性的な面をとらえて模写する表現である絵画や彫刻と異なり、言語は対象の感性的な面と直接関係を持たない表現形式をとる。

これは言語の重要な特徴の一つであるが、しかし対象と言語表現とが似ていないからといって両者は無関係だと決めつけてしまうのは早計である。

言語の重要な特徴の一つは、対象の感性的なありかたと表現形式の感性的なありかたとが直接の関係を持っていないという点です。「イヌ」とか「ネコ」とか名まえをつけるときは、その事物の感性的なありかたと全然関係なしに、音声や文字のかたちをえらぶことができます。また「イヌ」を「犬」「dog」「Hund」に変更し翻訳しても、表現をゆがめたことにはなりません。この見かけから、言語学者や哲学者が次のような説明を下しました。

「記号と記号で示されている物との間には何の必然的な関連もない。」(S・I・ハヤカワ『思考と行動における言語』)

「符号や記号は、それが表現する事物とは似ておらず、事物の模造、映像ではない。」(原光雄『自然弁証法』)

「記号は単に物の存在を示すために約束的に定められたるもので、物の内容を伝えない。それは物の姿を再現する反映とはまるでちがう。」(永田広志『唯物弁証法講話』)たしかに目で見るかぎり、言語は事物と似ていません。けれども、見たところ似ていないからといって無関係だとか反映でないときめてしまうのはかならずしも正しくありません。話し手・書き手は、なにも事物の感性的なありかたをとらえて、それを表現しようとするのではないのです。個々の事物の特殊な感性的なありかたではなく、それを普遍的な面においてとらえ、普遍的な一般的な認識である概念としてとらえているのです。言語としての表現は、この概念と、音声や文字の普遍的な面との結びつきにおいて行われていますから、対象─→認識─→表現の過程ははじめから終りまで一貫して対応しているのです。特殊的な感性的な面として、対象(b)と表現(b’)とがくいちがい、似たかたちをとる必要がないということだけを見て、普遍的な超感性的な面(a)では対象の持つ種類としての面と表現の持つ種類としての面とがつねに対応しているということを見のがすところに、反映論を否定して形式主義に転落するようなさきのまちがった説明がでてくるのです。[1]三浦つとむ『日本語はどういう言語か』(講談社学術文庫、1976年)P.49、50、強調は原文ママ(以下同)

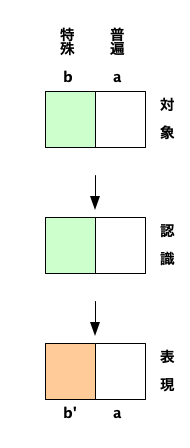

『日本語はどういう言語か』P.51 第8図を再現

「対象─→認識─→表現」はそれぞれ普遍的な面において対応関係を持っている。この関係を表したのが図1である。対象・認識・表現の普遍的な面(a)を白い枠で、特殊的な面(b、b’)を色付きの枠で示した。2つの特殊的な面bとb’が感性的なかたちとしては似ていないことを色の違いで表している。

例えば目の前にいるイヌを指して「犬」という文字言語を書く場合を考えてみる。このときイヌのからだの大きさにかかわらず「犬」という文字の大きさを自由に決めることができるし、イヌの毛の色が茶色なのに「犬」という文字を黒のインクで書いたとしてもそれは表現をゆがめたことにはならない。

つまり、対象である動物イヌの感性的なありかたと「犬」という表現の感性的なありかたは似ていないのだが、イヌという動物の種類と「犬」という文字の種類は常に対応している。すなわち対象の持つ種類としての面(a)と表現の持つ種類としての面(a)は対応しているわけである。

ここで問題となるのは、対象・認識・表現の対応関係を何を手がかりに決定するかである。この問題は、言語表現のための社会的な約束すなわち言語規範をあらかじめ決めておくことによって解決される。つまり「どういう概念にどういうかたちを使うかは、社会的な約束として成立している」のである。

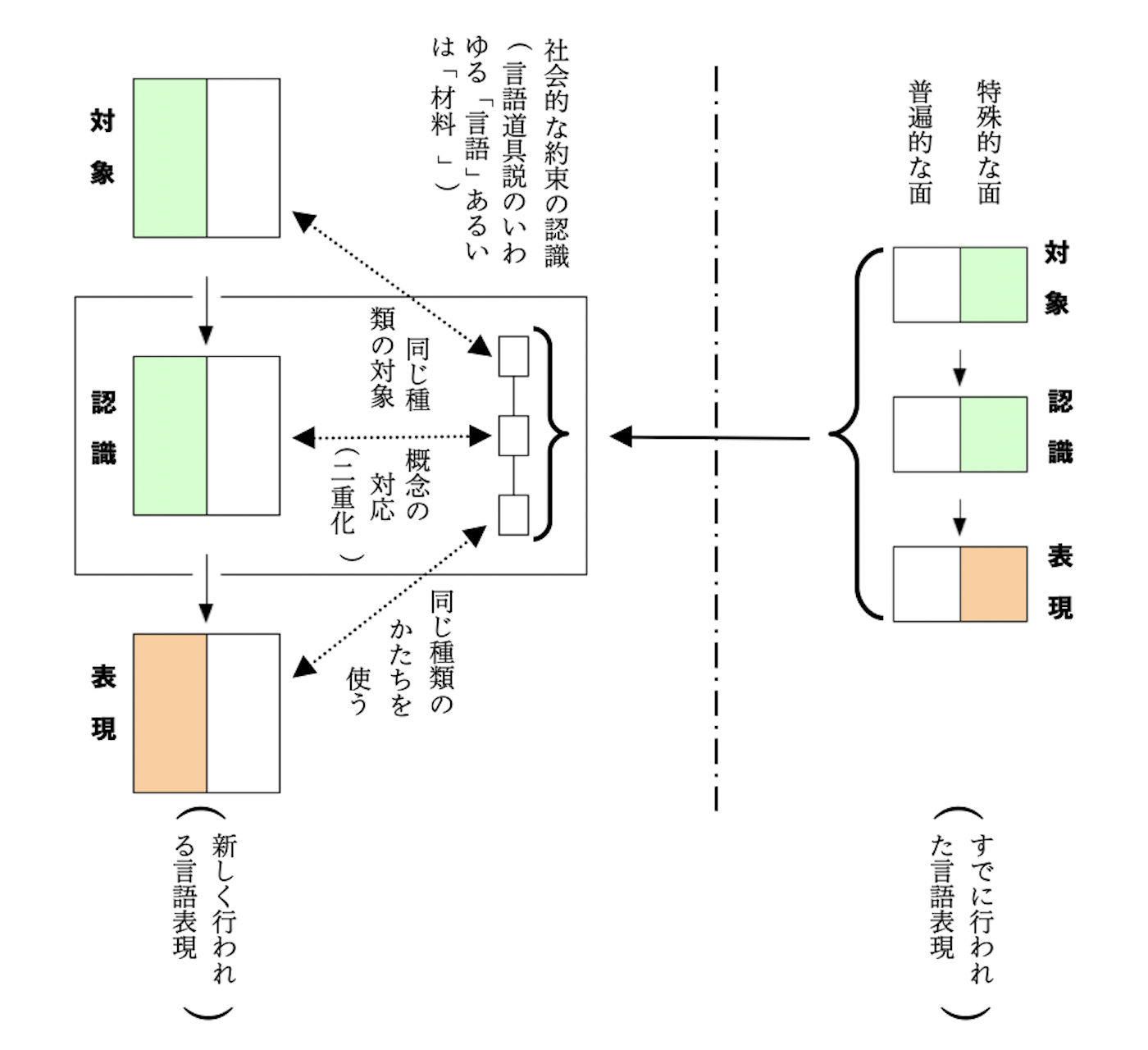

三浦は言語表現の過程的構造を図2のような模式図によって示している。

『日本語はどういう言語か』P.67の第11図を再現

図を見てわかるように、言語規範は表現過程の中で対象・認識・表現の間のつながりを媒介する役割を果たしている。言語規範は言語そのものではないが、この媒介過程は言語表現にとって欠かせないものである。

言語表現において言語規範が媒介されるというこの過程を正しくつかめないと、言語と言語規範との正しい区別ができず両者を混同させる結果にもなってしまう。

第2回と第3回ではソシュール言語学について紹介したが、この言語学はまさにこの混同を犯してしまっている。実はソシュールの言う「ラング」とは言語表現のための「社会的な約束」のことにほかならない。

「ラング」とは「概念」と「聴覚映像」が結びついた連合体であるとソシュールは主張したが、彼のいう「概念」とは言語規範における<概念>のことであり、「聴覚映像」とはこの<概念>と結びついている音声や文字の種類としての面のことである。なお、ここでいう<概念>は、表現対象から与えられた具体的な認識の普遍的な面としての「概念」とは別のものであるため、両者を混同しないよう注意しなければならない。

言語規範は人々の間に共有された認識として言語表現以前より頭の中に存在するものであるから、言語=言語規範とするソシュールのラング説では表現以前に「言語」が頭の中にあるということになる。

この説からは<人の頭の中に「言語」があらかじめ存在し、話し手・書き手はこれを思想伝達の道具として使っている>という考えかたが当然の結論として出てくる。このような考えかたを言語道具説という。

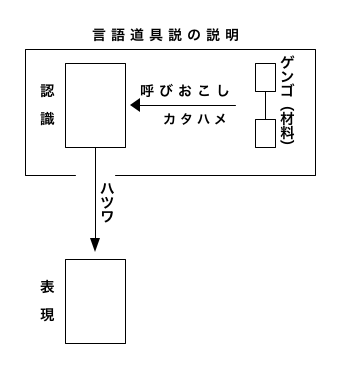

第3回はソシュールの「ラング」と「パロール」との関係を説明する試みとして提出された「カタハメの作用」説を紹介したが、この説は言語道具説の典型的な例と言ってよいだろう。「カタハメの作用」説の模式図を図3に掲載したので、三浦の掲げた図と比べてみてほしい。

『日本語はどういう言語か』P.70の第12図を再現

一見してわかるように、「カタハメの作用」説では<認識>と<表現>はあるものの、話し手や書き手が認識した<対象>はまったく無視されている。また、具体的な対象から与えられた具体的な認識と「ゲンゴ」とがどのように結びつくのかについても詳しい説明は一切されていない。

これらの点について三浦は次のように批判する。

これらの、頭の中に「言語」や「言語の材料」があるとする主張では、図からもわかるように、話し手・書き手の認識の対象が理論的に切りすてられています。言語活動は、個人が対象から「自由に」認識して成立した思想を、「潜在てき」な社会的な約束を使って音声や文字に表現することですから、この個人のつくりだした思想と、「ゲンゴ」との関係を無視しているわけです。たとえ他方では反映論をとって認識が対象から与えられることを認め、また「言語材料」がなくては思惟はありえないと両者のつながりを強調したとしても、具体的な対象から与えられた具体的な認識と、いわゆる「言語の材料」とがどのように結びつきどのようにして表現が行われるのか、またどのようにして頭の中にあたらしい「言語の材料」がつくりだされてくるのかを、くわしく説明してはくれないのです。この派の学者ソシュールは、「思想はそれだけ取ってみると星雲のようなもので、そのなかでは必然的に区切られているものは一つもない。」と主張します。もしそうなら、社会的な約束の成立する客観的な根拠は存在しないことになるでしょう。概念それ自体はいずれも超感性的であっても、それは客観的な区別の存在しないことをなんら意味しません。[2]前掲書P.70、71

一方、第4回でも紹介したとおり、時枝誠記はソシュールのラング説に真っ向から反対して「ラング」の存在そのものを否定したのであるが、その結果彼は言語表現のための規範を言語理論から追い出すことになった。そのため、彼は言語表現のための規範を「受容的整序の能力」という個人的な能力から説明せざるを得なくなった。しかし、この説明では「ラング」あるいは<言語の材料>の正体を十分明らかにすることはできなかった。

三浦も指摘しているように、このことが「言語過程説は個人主義的、心理主義的な学説だという非難注1三浦つとむ『日本語はどういう言語か』(講談社学術文庫、1976年)P.113」を受ける根拠にもなったのである。

二種類の「概念」

上でも述べたとおり、ソシュールの言う概念とは、聴覚映像と結びついて「ラング」を形成するところの<概念>を指していた。一方、時枝はこの<概念>の存在を認めず、概念とはあくまで個人の心のなかに生起するものであり、個人的な性格を持つものであるとしていた。注2「時枝が「我々の具体的な言循行において経験しうるものは、聴覚映像と概念との連合したものではなくして、聴覚映像が概念と聯合すること以外にはない。」とソシュールを批判したとき、その概念とは表現される概念をさしたのであり、その限りにおいて正当であった。但し時枝は、ソシュールのいうlangue とそこでの概念が、実は規範のそれであることを見ぬけなかったために、批判が裏がえしになってしまった。」三浦つとむ『言語学と記号学』(勁草書房、1977年)P.28、強調は原文ママ

三浦の提唱する説はソシュール・時枝のいずれとも異っている。彼は言語規範の<概念>も、言語規範の媒介を受ける以前に形成される概念も両方認めている。三浦は表現以前に存在する言語規範の<概念>と現実の世界から形成された概念との二種類が存在することを以下のように指摘している。

ソシュールは思想を「無定形のかたまり」にしてしまったから、この学派の学者の発想では音声言語で表現されている概念も、langue の一面である非個性的な概念が思想と結合することによって具体化され個性的になったものと解釈されている。だが実際には言語規範の概念と、現実の世界から思想として形成された概念と、概念が二種類存在しているのであって、言語で表現される概念は前者のそれではなく後者のそれなのである。前者の概念は、後者の概念を表現するための言語規範を選択し聴覚表象を決定する契機として役立つだけであって、前者の概念が具体化されるわけでもなく表現されるわけでもない。概念が超感性的であることは、この二種の区別と連関を理解することを妨げて来た。言語規範の概念は、ソシュールもいうように聴覚表象と最初から不可分に連結されている。連結されなければ規範が成立しない。これに対して、表現のとき対象の認識として成立した概念は、概念が成立した後に聴覚表象が連結され、現実の音声の種類の側面にこの概念が固定されて表現が完了するのである。[3]三浦つとむ『言語学と記号学』(勁草書房、1977年)P.27、28

上の引用で三浦が言及しているように、ソシュールはたしかに以下のように述べている。

心理学的には、単語により表現されることを除外すれば、人間の思考は不定形でぼんやりした塊に過ぎない。哲学者と言語学者が常に一致して認めてきたのは、記号の助けがなければ、2つの観念を明確に、そして定常的に区別することはできないだろうということである。それ自体として考えてみると、思考は星雲のようなもので、必然的に境界を定められたものは存在しない。だから、あらかじめ確定している観念はないし、ラングが登場する前に区別されているものはない。[4]フェルディナン・ド・ソシュール著・町田健訳『新訳 ソシュール一般言語学講義』(研究社、2016年)P.158

ソシュールは「思考は星雲のようなもので、必然的に境界を定められたものは存在しない。だから、あらかじめ確定している観念はないし、ラングが登場する前に区別されているものはない。」と述べているが、「ラング」以前に超感性的な概念は存在しないという考えは本当に正しいだろうか。もしこの考えが正しいとすると、言語を使えない人は超感性的な概念を扱うことができず、したがって概念を使った精神活動もできないということになるだろう。

ここで人生のある時期まで言語を使用することなく生活したという経験を持つ人の話を聞いてみることにしよう。

アメリカの作家・社会運動家であるヘレン・ケラー(1880-1968)の幼少期の体験についてはその自伝を通じて多くの人が知っていることだろう。彼女は1歳のときに罹患した熱病のために視力と聴力を失い、後に彼女に言語を教えることになるアン・サリバン(1866-1936)が家庭教師としてやってくる満6歳まで彼女は言語を使うことができなかった。

そんな彼女は言語を習得するまでどのようにして周りの人と意思疎通を取っていたのか。彼女が23歳のときに出版された自伝から引用して紹介しよう。

しばらくすると、人に意志を伝える必要性を感じ、簡単な身ぶりで合図をするようになった。「いいえ」は首を横に振り、「はい」はうなずく。「来て」は手を引き、「行って」は手を押す。パンが食べたい時は、パンをスライスしバターを塗るまねをする。[5]ヘレン・ケラー著・小倉慶郎訳『奇跡の人 ヘレン・ケラー自伝』(新潮文庫、2004年)P.15

三浦つとむの言語理論の有効性を高く評価している一人である今井幹夫氏は、「現実の世界から思想として形成された概念」を「概念①」、「言語規範の概念」を「概念②」と仮においた上で、ヘレン・ケラーの上の体験を次のように解釈する。

つまり、彼女は言語表現ができなくても、概念①を持っていたことがわかります。ただ、それを言語(概念②)を使って相手に伝えることができなかったのです。サリバンによって言語(概念②)を獲得してからは、指文字という言語の代用をするもの(概念②)で意思疎通をはかることができたわけです。もし、思考というものが言語がなければできないというのであれば、ヘレンは7歳になるまでどうして思考ができたのでしょうか。[6]今井幹夫『非常識の日本語――三浦つとむ認識論による日本語解明』(社会評論社、2015年)P.16、17

今井氏のこの主張はまったく正当である。つまり、言語規範の<概念>とは別に概念が存在するという三浦説の正当性は、言語を習得する以前のヘレン・ケラーの体験によっても裏書きされているということができるだろう。

第11回に続く