前回と前々回はソシュール言語学の概要とその問題点について述べた。今回はこの言語学の問題点を克服するものとして提出された言語学説について紹介したい。

ソシュール言語学に対する批判から生まれた言語学説の一つに「言語過程説」というものがある。これは国語学者の時枝誠記(1900-1967)が主著『国語学言論』(1941)において提出した言語学説のことで、のちに言語学者三浦つとむ(1911-1989)がこれを批判的に継承・発展させている。

時枝誠記の唱えた言語過程説はソシュール言語学と比べてどのような点が優れていたのだろうか。三浦つとむはその長所について次のように簡潔にまとめている。

時枝氏の理論が、それまでの理論にくらべて優越した点としては

一、言語を過程的構造においてとりあげたこと。

二、語の根本的な分類として客体的表現と主体的表現の区別を採用したこと。

三、言語における二つの立場――主体的立場と客体的立場――の差別を問題にしたこと。

があげられます。[1]三浦つとむ『日本語はどういう言語か』(講談社学術文庫、1976年)P.111

上の二、三も、言語過程説においてはもちろん非常に重要な論点なのだが、今回はソシュール言語学批判と直接関係のある「一、言語を過程的構造においてとりあげたこと」だけに絞って解説してみたい。

ラング説から「言語過程説」へ

前々回見たように、ソシュールは、多様で雑然とした言語活動の中から「個人から切り離して研究することができる対象」としての単一な単位、すなわち「ラング」を抽出し、「ラング」の研究を言語学の本質的な研究とみなした。

これに対して、時枝は「我々の具体的な対象は、精神物理的過程現象であるにも拘わらず、それをそれとして把握せずして、混質的であることを理由として、他に等質的な単位要素を求めようとすることは、明かに対象よりの逃避であり、方法を以て対象を限定したことになるといわなければならないのである」と批判した。

さらに彼は、「ラング」と「パロール」に関するソシュールの主張が矛盾していることを鋭く突き、この原因が「言語研究の対象に対する根本的態度に謬が存する」ところにあると主張した。

では、具体的な言語活動から単一な単位を見出そうとする考えを否定するとき、何を言語の本質と考えればよいか?

ソシュールが摘出した「言語」は、決してそれ自身一体なるべき単位ではなく、又純心理的実体でもなく、やはり精神生理的継起的過程現象であるといわなければならない。言語表現に於いて、最も実体的に考えられる文字について見ても、それが言語と考えられる限り、それは単なる線の集合ではなく、音を喚起し、概念を喚起する継起的過程の一断面として考えられなければならない。(中略)かくの如く、言語に於いては、その如何なる部分をとって見ても、継起的過程でないものはない。継起的過程現象が即ち言語である。[2]時枝誠記『国語学原論(上)』(岩波文庫、2007年)P.105,106

過程的構造を以て、言語の本質と考える時、「言」を以て、言主による「言語」の実現であるとする考方は訂正されねばならない。[3]前掲書P.107

すなわち、時枝は言語の本質が「継起的過程現象」にあると見て、ソシュールのラング説の全面的な訂正を主張したのである。

もし言語が「継起的過程現象」だとすれば、ソシュールのいう「ラング」はその中にどのように位置づけられるか?

時枝は「ラング」という「聴覚映像」と「概念」との連合体が存在するのではなく、「聴覚映像」と「概念」とが連合する「継起的な心的現象」が存在するのだと主張した。つまり、「聴覚映像」と「概念」とが連合したものがあると見るのは誤りであって、実はそれは両者が連合することという主体的な精神現象なのだという。

ソシュールに従えば、「言語」は、聴覚映像と概念との聯合したものであるという。しかしながら、我々の具体的な言循行に於いて経験し得るものは、聴覚映像と概念との聯合したものではなくして、聴覚映像が、概念と聯合すること以外にはない。聯合するという事実から、直に聯合し、結合した一体的なものが存在すると考えるのは、論理の大きな飛躍でなければならない。[4]前掲書P.83、強調は原文ママ

時枝はソシュールが「聴覚映像」と「概念」の結合体と見ていたものを切り離し、それぞれ別個の継起的な精神過程現象としてとらえた。ここが時枝とソシュールの大きな相違点である。

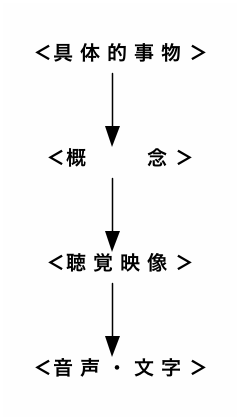

彼の主張する言語の表現過程を簡単に図式化するならば、以下のようになるだろう。

言語過程の図式注1「国語学原論」第一篇七に掲載の図では、「概念」「聴覚映像」「音声」「文字」の各段階を、「第一次過程」「第二次過程」「第三次過程」「第四次過程」としている。

ただし、時枝自身「文字的表現は、聴覚映像より直に文字に移る場合と、一旦音声的表現に移されて、然る後文字に移される場合と、更に聴覚映像或は音声を経過せずして、概念より直に文字に移る場合とがあり得る。」(「国語学原論 上」(岩波文庫、2007年)P.111,112)と述べており、必ずしも「音声」→「文字」という過程をたどるわけではないと見ていたようである。

ここでは「聴覚映像」の次に来る段階として「音声・文字」とひとまとめにして図式化してみた。 注2「国語学原論」の続編にあたる「国語学原論 続編」の第二編第一章二では、前著の図を簡易化したとする図が掲げられている。

ここでは「音声」と「文字」が(ともに「伝達の媒体」という点で共通していることから)「音声・文字」とひとまとめに書かれており、一方この図からは「聴覚映像」がなくなっている。すると、「続編」における言語表現過程の図式は、「具体的事物」→「概念」→「音声・文字」ということになるだろう。

時枝の考えが「国語学原論」からその続編にかけて変化したことがここに表れている。詳細は「国語学原論」と「国語学原論 続編」を参照。

ここで注意すべきことは、ソシュールのラング説では「聴覚映像」と「概念」の結合体を社会的成員の間で共有される「一種の社会制度」と見ていたのに対し、時枝のいう「聴覚映像」と「概念」は社会的な産物ではなく、あくまでこれらは個人の心の中に生起するものであり、個人的な性格のものとされていることである。「ラング」という社会的な記号の体系の存在を否定する時枝としては、当然の主張といえる。

また、時枝の図式には「概念」の前に「具体的事物」という段階がある。これは言語過程説では「素材」とも呼ばれるが、ソシュールのラング説にはなかった概念であり、これも言語過程説とラング説との重要な相違点の一つである。

時枝は、ソシュール説において「ラング」の構成要素であるとされる「概念」とは別に、言語によって表現される対象すなわち「素材」が言語の成立条件として必要だと主張した。

素材は言語によって理解せられる表象、概念、事物であり、構成主義的言語観(ソシュール言語学のこと、引用者注)に於いては、一般に意義或は意味の名に於いて、音声形式に対応するものとして、言語の構成要素と考えられているものである。しかしながら、言語を主体の表現行為であると見る立場に於いては、事物にしろ、概念にしろ、表象にしろ、それらは凡て、主体によって、就いて語られる素材であって、言語を構成する内部的な要素と見ることは出来ない。しかしながら、言語が成立する為には、それに就いて語られる処の素材が絶対に必要であり、語られる素材のない言語の無意味であることは、搬ばれる貨物や旅客を前提としない鉄道の様なものである。[5]前掲書P.68、強調は原文ママ

時枝の説では、言語は「素材」(あるいは「具体的事物」)をそのまま表現するのではなく、必ずこれを「概念」化して、すなわち具体的な事物を一般化して表現すると考えるのだが、これについては後述する。

言語の本質は主体の表現行為である

言語を「継起的過程現象」と見る立場からすると、言語の表現過程で現れる「具体的事物」「概念」「音声・文字」といったものは、言語そのものではないということになる。

構成的言語観(ソシュール言語学のこと、引用者注)に於いても、言語によって表現せられる事物自体、たとえば、「サクラ」によって理解せられる「桜」そのものは、言語の構成要素と考えられないのに対して、概念「桜」は、構成要素であるといわれることは正しいであろうか。概念は成程心的内容として言語主体の外に在るものでなく、その意味で言語の構成要素と考えられる可能性があるが、しかしながら、それは一方は物的なものであり、他方は心的なものであるという相違だけであって、素材として、言語主体に対立している関係から見れば、何等の相違をも見出すことは出来ないのである。宛も画家が実際の風景を見て描いた場合と、想像によって描いた場合と、描かれた素材に即していえば、斉しく絵画の素材である。[6]前掲書P.70, 71

五 構成的言語観で、言語の構成要素の一と考へられてゐる思想(ソシュール言語学でいう「概念」、引用者注)は、言語過程観に於いては、表現される内容として、言語の成立にはこれもまた不可欠の条件ではあるが、言語そのものに属するものではない。

六 構成的言語観で、言語の構成要素と考へられてゐる音声及び文字は、言語過程観に於いては、表現の一の段階と考へられる。[7]時枝誠記『日本文法 口語篇・文語篇』(講談社学術文庫、2020年)P.42、仮名遣いは原文ママ

そして時枝は言語の本質的な要素を「素材を伝達し得る様に加工変形さす主体的な機能」と見た。

具体的な個物であっても、心理的な概念であっても、言語主体によって、表現の素材として把握された以上、主体に対立したものと考えなくてはならない。以上の様に概念をも言語の構成要素にあらずとする時、言語の要素として一体如何なるものが残るであろうか。再び先の列車の例に立返って考えて見る。客車の本質は、乗客をその構成要素としている為ではなくて、乗客を収容し得る坐席の設備を持つ処にある。坐席は、客車が乗客を収容する処の機能であり、この様な機能の故に、これを客車といい得るのである。同様にして、言語の本質的要素は、素材を伝達し得る様に加工変形さす主体的な機能の上になければならない。そこで私は、言語に於ける本質的なものは、概念ではなくして、主体の概念作用にあると考えるのである。[8]時枝誠記『国語学原論(上)』P.71, 72、強調は原文ママ

「主体的な機能」とか「主体の概念作用」とかいうと一見わかりにくいが、要するに、表現する主体が段階的な過程を経て行う表現活動そのものを時枝は「主体的な機能」あるいは「主体的な作用」と呼び、そしてこれこそが言語の本質だと彼は主張したのである。注3彼がソシュール言語学の「概念」に対して「概念作用」という用語を用いたのは、おそらく、言語はソシュールのいうような実体ではなく主体の「作用」だということを強調するためではないかと思われる。

「国語学原論」の続編にあたる「国語学原論 続編」では、言語の本質は主体の行為であり活動であるであることが一層はっきりと述べられている。

言語は、人間の表現行為そのものであり、また、理解行為そのものである。[9]時枝誠記『国語学原論 続編』(岩波文庫、2008年)P.22

言語は、行為であり、活動であり、生活である。それは、次の等式によって示される。

言語==言語行為==言語活動==言語生活[10]前掲書P.28,29

言語表現過程における事物の一般化

前回は小林英夫の「カタハメ」説を紹介したが、これはソシュール学説の「ラング」と「パロール」との矛盾を回避しつつ「パロール」の解釈を試みたというべき学説だった。

これに対して、時枝は「素材と「言語」の間に、如何なる契機の存在があって結合されるか」を問題にし、「単に「言語」が「言」に於いて限定されているということのみでは解決し得られないのである」と批判した。

彼は、「ラング」の意味が「パロール」において限定されるという考え方が、ある場合には極めて妥当であるかのように見えることは認めるものの、次のように反論する。

例えば、一家の働手である息子を失った老人が、

私は杖を失った。

家の大黒柱が倒れた。

などといった時、この「杖」「大黒柱」という様な「言語」が、特定の息子の意味に限定されたと見ることが出来るであろうか。若しそれがそのように限定されるものと考えられるならば、この老人は、只「息子」という語を使用するだけでもよいので、特に「杖」とか「大黒柱」とかの「言語」を使用することは無意味でなければならない。[11]『国語学原論(上)』P.88,89、強調は原文ママ

たしかに、「息子」と言うだけでそれが老人の一家の大事な働き手である息子であることが聞き手に伝わるのであれば、彼のことをわざわざ「杖」とか「大黒柱」などと呼ぶ必要はない。さらに時枝は次のように続ける。

且つ又「息子」という語が、若し特定の個人をいい表すように限定されるとしたならば、この老人は、未知な人に対して、ただ「息子が死にました」といっただけで、聴手は、この語に限定されたあらゆる意味を理解しなければならない筈である。処が事実は正にその逆であって、聴手は只概念的な語しか理解し得ない。従って若し如何なる息子であるかを知らせる為には、そこに言語の修飾とか、描写とかいうことが必要とされて来るのである。しかもそれすら、畢竟するに概念的であるに止まって、個物を個物として表現することは出来ないのであるが、一方からいえば、それが言語の言語たる処である。[12]前掲書P.89

ここで時枝は言語の本質的な性質の一つを鋭く指摘している。

つまり、特定のものを表現するときでも、言語においては必ずそれの一般化を通して表現する、ということだ。

言語が、特定個物を、一般化して表現する過程であるということは、言語の本質的な性格である。[13]前掲書P.108,109

ところで、もし言語が事物の一般化を通してしか表現できないとすると、次のようなことが問題になってくる。

例えば「私は昨日犬を連れて散歩にでかけた」と言うとき、もし「私」が飼っているのが茶色の毛のダックスフントであることを聞き手が知っているならば、その人はその具体的な姿を思い浮かべるだろう。しかし、聞き手がどのような犬なのか知らない場合は、頭に思い浮かべる犬の表象も人によって様々であり、自分の飼っている犬の具体的な姿を伝えるためには「犬」という表現だけでは足りない。

つまり、一般的表現によって特定の事物をどのように表現するかということと、反対に一般的表現からどのように特定の表現対象を理解するかということが問題になるわけである。

私が経験した特定の「犬」を表現するのに、言語として表現するには、これを一般化し、概念化して「イヌ」としてしか、表現することが出来ない。聞手は、自己の体験から、銘々異なった「犬」の表象を頭に浮べるに違いないのである。それで、用が足りる場合もある。しかし、ある場合には、表現者は、自己の経験をそのままに相手に理解して貰いたい欲求を持つ。

そのためには、これに適当な修飾語を冠らせて、「毛の茶色の犬」とか、「尾の短い犬」とか、「小牛ぐらいの大きさの犬」とか云う必要がある。しかし、修飾するために用いられた種々な語も、また、それぞれに概念の音声的表現であるから、「毛が茶色」であると云っても、それの具体性というものは、この修飾語によっても、遂に表現することは出来ないのである。ここに言語における描写ということと、絵画における描写とは、本質的に異なるものであることが分るのである。[14]『国語学原論 続編』P.56,57

我々が言語の音声の聯合によって理解し得るものは、先ず最初に一般的な概念である。例えば、「花が咲いた」という言語を聴いても、音声「ハナ」によって理解し得るものは、「花」の概念以外のものではない。その「花」が、特定の庭の、桜であるか、椿であるかを理解し得るのは、文脈によるか、かかる言語が経験せられる現場によるか、或は話手が、「花」という語に加えた処の限定修飾語によるかしなければならない。このようにして、音声「ハナ」より溯って、この話手が表現しようとした具体的な素材である一本の花を理解することが出来るのである。[15]『国語学原論(上)』P.109

以下の画像(図1)を例に具体的に考えてみよう注4パブリックドメインの画像を提供しているサイトからダウンロード

ダウンロード元 https://www.oldbookillustrations.com/illustrations/camellia-narcissus-pansy/

絵の作者は18・19世紀ベルギー(当時は南ネーデルラント)出身の画家ピエール=ジョゼフ・ルドゥーテ。絵には、赤と白の八重咲きのツバキ、スイセン、パンジーが描かれている。

図1

例えば筆者がこの絵を見て「花が描いてある」と言ったとき、この「花」という表現は単に一般的な概念である<花>を指しているのではなく、表現対象(時枝のいう「素材」)である図1のツバキやスイセンなどを指している。もちろん、単に「花」といっただけでは絵の中のどの花なのか具体的に聞き手・読み手に伝わらないので、対象をもっと限定して表現する場合は「赤い花がある」とか「八重咲きの花がある」など「花」という語に言葉を付け足して表現するわけである。

一方、聞き手・読み手の側は、「花」という語が具体的に何を表現対象としているかを、話し手・書き手の表現過程を逆にたどっていくことで読み取っていくのであるが、この手がかりとして言語が発せられたその場の様子や文脈などを参考にするのである。

図1を見れば、どんな形・色・大きさの花が描かれているかは一目瞭然であるが、これを言語で表現しようとすると「花」という語に様々な言語を追加しないと聞き手・読み手に伝えることができない。

ここに、ものの形や色といった感性的側面の表現である絵画や映像と、概念的あるいは超感性的な側面の表現である言語との違いがある。

言語が事物の感性的な面を扱えないことは、一面では言語表現の弱点だが、しかしこれは抽象的な概念や人間の心の動きといったものを表現するのに適しているという長所でもある。

言語が、特定の素材を、概念としてしか、表現し得ないということは、文学的表現の場合には、絵画や彫刻に比べた時、確かに、言語の表現性の弱味であると考えられるのである。しかしながら、文学的表現の場合のような、作者の個性的な思考感情の表現においても、言語が、概念としてしか表現出来ないということは、受取る読者の自由な肉附けの余地を残しているという点で、言語の表現性のマイナスの面が、却ってプラスとして作用して来ると考えられるのである[16]『国語学原論 続編』P.62,63

言語が事物の感性的な面を扱えないということはたしかにマイナスの面ですが、同時にこれは、感性的な面を扱わなくてもいいというプラスの面でもあるのです。膨大かつ複雑な感性的側面をもつ事物、たとえば「一生」「都会」「財閥」「戦争」「国家」「社会」「宇宙」のような存在を簡単に表現できるし、さらには「関係」「価値」「法則」などの超感性的な事物も容易に扱えるし、キャメラを直接向けるのことのできない人間の心の中の微妙な動きを、直接にしかも生き生きと扱うことができるのです。[17]『日本語はどういう言語か』P.52

第5回に続く

2022/8/15

表現の一部を修正

脚注

References

| ↑1 | 三浦つとむ『日本語はどういう言語か』(講談社学術文庫、1976年)P.111 |

|---|---|

| ↑2 | 時枝誠記『国語学原論(上)』(岩波文庫、2007年)P.105,106 |

| ↑3 | 前掲書P.107 |

| ↑4 | 前掲書P.83、強調は原文ママ |

| ↑5 | 前掲書P.68、強調は原文ママ |

| ↑6 | 前掲書P.70, 71 |

| ↑7 | 時枝誠記『日本文法 口語篇・文語篇』(講談社学術文庫、2020年)P.42、仮名遣いは原文ママ |

| ↑8 | 時枝誠記『国語学原論(上)』P.71, 72、強調は原文ママ |

| ↑9 | 時枝誠記『国語学原論 続編』(岩波文庫、2008年)P.22 |

| ↑10 | 前掲書P.28,29 |

| ↑11 | 『国語学原論(上)』P.88,89、強調は原文ママ |

| ↑12 | 前掲書P.89 |

| ↑13 | 前掲書P.108,109 |

| ↑14 | 『国語学原論 続編』P.56,57 |

| ↑15 | 『国語学原論(上)』P.109 |

| ↑16 | 『国語学原論 続編』P.62,63 |

| ↑17 | 『日本語はどういう言語か』P.52 |