前回は、去年出版された文学入門書『詩のトリセツ』(小林真大著、五月書房、2021年)を取り上げ、それが言語の表現過程を無視した形式主義的な言語観に基づいていることを指摘した。この本が文芸批評理論の基礎として用いていたのは、ソシュール言語学注120世紀初頭、スイスの言語学者フェルディナン・ド・ソシュール(1857-1913)によって提出された言語理論。彼の主著『一般言語学講義』はヨーロッパの言語学者だけでなく日本の言語研究者にも大きな影響を与えた。であった。この言語学をその欠点とともに鵜呑みにしたために、『詩のトリセツ』はその悪影響を受けてしまっていた。

ところで、ソシュール言語学の欠点とは具体的にどのようなものだろうか。ここではソシュール言語学の要点について簡単にまとめてみたい。

なおソシュール言語学の概要とその批判的な検討については、川島正平著「言語過程説の研究」(リーベル出版、1999年)を参考にさせてもらった。

この本は、ソシュール言語学に対する批判から生まれた言語過程説の概要をまとめたもので、言語過程説の提唱者である時枝誠記(1900-1967)とその批判的継承者である三浦つとむ(1911-1989)の説を取り上げつつ、ソシュール・時枝・三浦の三者の違いを的確に述べている。ソシュール言語学と言語過程説との違いを知るにはおすすめの本の1つである。

以下、ソシュール言語学の概要を述べるという都合上、この本と内容が重複するところがあるが、あらかじめご了承いただきたい。

ラングとパロール

ソシュールは、私たちが実生活の中で行っている言語表現活動の総体を「ランガージュ」(「言語活動」と訳されることが多い)と呼んでいる。この「ランガージュ」は「ラング」と「パロール」という2つの概念に分けることができるという。「ラング」とはどういうものか?彼は次のように定義している。

ラングはランガージュと混同してはならないと考えなければならない。ラングはランガージュの特定の部分でしかないが、しかし、間違いなく最も重要な部分である。ラングは、ランガージュを運用する能力の社会的産物であると同時に、個人がこの能力を行使するために必要な、社会によって取り入れられた取り決めの総体である。[1]『新訳ソシュール一般言語学講義』(フェルディナン・ド・ソシュール著、町田健訳、研究社、2016年)P.23

① ラングは、ランガージュに関わる諸事実の雑多な集合の中で、明確に定義された対象である。聴覚映像が概念に結びつけられる回路中の一定の部分に、ラングを位置づけることができる。ランガージュの社会的な部分がラングであり、ラングは個人の外部にある。[2]前掲書P.33

ラングは記号の体系であって、そこでは意味と聴覚映像の結合こそが本質的なものであり、記号のこれら2つの部分は同じように心的なものである。[3]前掲書P.33

概念と聴覚映像の結合体を「記号」と呼ぶことにする。[4]前掲書P.102

つまり、ラングとは

- ランガージュの一部分である、一種の社会的制度

- 概念(あるいは「意味」)と聴覚映像の結合体である記号の体系であり、本質的に心的な存在である

ということになるだろう。

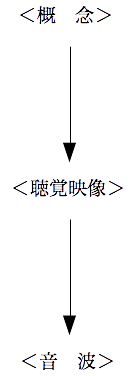

ラングの図注2『新訳ソシュール一般言語学講義』P.101の図を再現

一方、パロールは次のようなものと定義される。

パロールは、個人が意志的に頭を働かせて実行する行為であり、そこでは次の2つのものを区別しなければならない。

① 発話主体が自分の思考を表現するために言語規則を用いる際の組み合わせ。

② その組み合わせを表出することを可能にする心的・物理的機構。[5]前掲書P.32

パロールは、人々が行う発話の総体であり、以下のような要素を含んでいる。a)個人の結びつき、これは話者の意志に依存している。b)同様に話者の意志による発声行動、これは個人の結びつきを実行するために必要である。[6]前掲書P.40

要するに、パロールとは個人が行う具体的な言語行為であり、精神的および物理的な過程を通してラングを「表出」すること、ということができる。それは個人の意志による精神的な結合と、精神的および物理的な実行である「発声」という2つの要素を含んでいる。

平たく言うと、頭の中にある記号の体系であるラングを、文法に従って組み合わせ(精神的な結合)、音声として発したり文字として紙に書いたりする(精神的および物理的な実行)行為がパロールだといえるだろう。

言語学の研究対象はラングである

ところで、彼はランガージュの研究にラングの研究とパロールの研究の2つの分野があることは認めるものの、言語学とはすなわち「ラングの科学」であり、これこそが言語研究の本来のありかただと主張する。つまり、パロールに対する研究は「二次的な」ものであって、ラングの研究の方が本質的だというのである。

ラングの科学が、ランガージュの研究全体の中で占める真の位置を認定することができたとしたら、それは同時に、言語学全体の位置づけをしたことに等しい。ランガージュに属する他のすべての要素は、パロールを構成しているのであるが、この第一の学問の下位に位置することになる。そして、このような従属関係が明確になってこそ、言語学のすべての分野に本来の位置づけが与えられるのである。[7]前掲書P.38

以上より、ランガージュの研究には2つの部分があることが分かる。1つは本質的な部分で、その対象はラングであり、ラングは本質的に社会的なもので個人から独立している。ラングを対象とする研究は、心的なもの以外ではありえない。もう1つは、二次的な部分で、ランガージュの個人的な部分、すなわち発声を含めたパロールを対象とする。パロールの研究は、心的かつ物理的なものである。[8]前掲書P.39

ソシュールがあくまでラングに対する研究をランガージュ研究の「本質的な部分」とみなすことに固執する理由は何だろうか。

ランガージュは、全体として見ると、多様で雑然としている。物理的、生理的、心的な領域に同時にまたがっており、さらには、個人的な領域と社会的な領域の両方に属している。ランガージュは、人間に関わる事実のどの範疇にも分類することはできない。なぜならば、ランガージュの単位を抽出する方法が分からないからである。

これに対してラングは、それ自体で全体であり、分類の原理である。[9]前掲書P.23,24

ラングは、パロールとは異なり、個人から切り離して研究することができる対象である。[10]前掲書P.33

つまり、ランガージュは「多様で雑然と」しており「ランガージュの単位を抽出する方法が分からない」ために、ソシュールは「個人から切り離して研究することができる対象」としての単一な単位を求めるというのである。この単位がラングだ。

ところで、私たちが日常実践している言語活動は、諸個人によって行われる具体的な表現行為である。それは同じことを伝えるときでも個人ごとに単語の選び方や発声の仕方、文字の書き方にそれぞれの特徴(いわゆる癖)があり、その点で言語活動は個人的な要素を持つといえる。その一方で、言語活動は社会的に共有されている語彙や文法といった規範に制約されているという点で社会的な要素も含んでいる。

このように「多様で雑然と」したものを直接対象として研究するよりは、この中に単一な要素を見出してそれだけを研究対象とした方が、たしかに研究が楽になるには違いない。

しかし、研究対象としての言語活動を単一な要素に分解することは、具体的な言語活動の一部分のみを取り出してそのほかを捨象することにほかならない。つまり、多かれ少なかれ研究の対象を限定してしまうことになる。このような考え方に問題はないのだろうか。

国語学者の時枝誠記は、まさにこの点からソシュールを批判している。

言語活動は最も具体的な対象であるにも拘わらず、これを捨ててその中に更に「言語」を求めようとする根本的な理由は、言語活動が混質的であって、それ自身一体なるべき単位をそこに見出すことが出来ないからであるというのである。(中略)かくして単一単位を求めようとする彼の態度には、明かに、科学の出発点は単位の認識から始められねばならないという考が存することを知るのである。この意図は、既に対象の考察以前に於いて、対象に対して自然科学的な原子的構成観を以て臨んでいることを示すものである。我々の具体的な対象は、精神物理的過程現象であるにも拘わらず、それをそれとして把握せずして、混質的であることを理由として、他に等質的な単位要素を求めようとすることは、明かに対象よりの逃避であり、方法を以て対象を限定したことになるといわなければならないのである。[11]『国語学原論(上)』(時枝誠記著、岩波文庫、2007年)P.79,80

ラングとパロールとの関係

ラングとパロールとの関係についてもう少し詳しく見てみよう。

ソシュールは、ラングを「個人の脳に蓄えられた刻印の総体という形で、集団の中に存在」するものであり、そのありかたを「1冊の辞書があって、その辞書の同じ冊子が個々人に配分されている」という喩えでもって説明している。一方、パロールについては、「パロールに集団的な性質は何もない。パロールは個人によって瞬間的に実現されるものである。」と述べる。

そして彼は、ラングは集団的であるがパロールは個人的であるという理由で、「ラングとパロールは同じ観点で統合できるとするのは、幻想に過ぎないと言えるだろう」と主張するのである。

もっとも、ソシュールもラングとパロールとが密接な関係にあることは認めている。だが、彼は「このような事情がたとえあったとしても、ラングとパロールが全く異なる2つのものだということに変わりはない」と改めて強調しており、ここに彼の主張の混乱が見られる。

ラングとパロールというこれら2つの対象は、恐らくは密接に結びついていて、互いが他方を前提としているのだろう。パロールが理解され、期待される効果をすべてあげるためには、ラングが必要である。逆に、ラングが確立するためにはパロールが必要である。ただ、歴史的には、パロールに属する事象が常にラングに先行している。パロールを実行する際にまず、概念と聴覚映像の結びつきに気がつかなかったとしたら、両者を結合することなど思いつかなかっただろう。他方で、他人が話すのを聞いて、人間は母語を習得するのであり、無数の経験を積まなければ、人間の脳の中にラングが定着することはない。最後に、ラングを変化させるのはパロールである。つまり、他人の話を聞いて受容する印象が、人間の言語習慣に変容をもたらすのである。したがって、ラングとパロールは相互に依存する関係にある。ラングは、パロールの道具であると同時にパロールが作り出すものでもある。しかし、このような事情がたとえあったとしても、ラングとパロールが全く異なる2つのものだということに変わりはない。[12]『新訳ソシュール一般言語学講義』P.39,40

ソシュールの主張の不可解な点は2つある。

1つは、ラングとパロールが「密接に結びついていて」「相互に依存する関係にある」と述べておきながら、両者の関係を統一した観点から説明するのではなく、両者を「同じ観点で統合できる」という考えを全く否定してしまっていることだ。

もう1つは、パロールが理解されるためにはラングが必要と説明する一方で、「ラングが確立するためにはパロールが必要である」とも述べており、ラングとパロールとの関係に関する主張が矛盾している点だ。

まず、第1の問題点について考えてみよう。

彼も認めているとおり、パロールを実行する際にはラングが必要である。彼はラングを頭の中にある辞書に喩えた。ところで、頭の中の辞書に載っていない単語、つまり自身が知らない単語はパロールの中で用いることができない。あるいは、2つの似た単語が頭の中の辞書にあって、個人がパロールにおいてどの単語を使うかと悩むこともあるだろう。

ここから、個人的な表出行為であるパロールにおいてラングが何らかのかたちで関与していることが予想される。つまり、パロールという行為の過程でラングが関与してくることから、両者を統一的な観点でとらえることも可能であるはずだ。

それにもかかわらず、ソシュールはラングとパロールを同じ観点で統一するという可能性を「幻想に過ぎない」としてあっさり切り捨ててしまっている。ここにソシュールの考え方に対する大きな疑念が残るわけである。

仮にラングとパロールは全く異なる2つのものであり両立することのできないものとしよう。すると、今度はラングとパロールとは一体どのような関係にあるのかが問題となる。

ソシュールはこの2つが相互に依存する関係にあり、パロールの前提としてラングが必要であるとともにラングを生み出すのもパロールであると主張する。しかし、これでは一体ラングが先なのかパロールが先なのかがわからない。たとえどちらか一方だけが先に存在していたとしても、彼の主張は矛盾に陥ってしまう。これが第2の問題点である。

ソシュールは「一般言語学講義」序説第3章第2節においてラングの起源をどこに見出すかについて語っている。彼によると、ラングは「個人の言語行動」から見つける必要があるという。

ランガージュの総体の中で、ラングに対応する領域を見つけるには、個人の言語行動に注目する必要がある。[13]前掲書P.27

「個人の言語行動」とはすなわちパロールに他ならない。しかしここではラングの全く関係しないパロールを措定しており、パロールを理解する前提としてラングが必要になるという主張と明かに矛盾する。

時枝誠記もこの点を鋭く批判している。

「言語」は、主体の用に供せられる時、初めて主体と関聯を持って来るのであるが、この様にして用いられる物と、主体とが如何にして交渉するかの点については何等明かにされていない。且つ又言語学の対象が「言語」であるとしながら、具体的な観察は、必ず「言」に基かなければならないと論ずる処に大きな矛盾が認められるのであるが、それらは畢竟言語研究の対象に対する根本的態度に謬が存するのであると考えられるのである。[14]『国語学原論(上)』(時枝誠記著、岩波文庫、2007年)P.102.103

ソシュールは上の引用に続いてパロールの過程について説明するが、これも重大な矛盾を含んでいる。

ここで、会話をしている2人の人間AとBがいるとしよう。

回路(パロールの回路、引用者注)の出発点は、1人の人間、例えばAの脳の中にある。人間が認識する諸事実を概念と呼ぶことにすると、脳の内部では、言語記号の表現部分、すなわち概念を表現する働きをする聴覚映像に概念が結合する。一定の概念が脳の内部で、これに対応する聴覚映像を喚起したとしよう。これは完全に「心的な」現象であり、次には「生理的な」過程が続き、脳が調音器官に対して、その映像に対応する刺激を送る。次には、音波がAの口からBの耳に伝播する。これは、純粋に「物理的な」過程である。そして今度は、Bの中で逆の順序で回路が進んでいく。耳から脳へは、聴覚映像の生理的な伝播が起きる。脳の内部では、その映像が、これに対応する概念と心的に結合する。今度Bが話すと、この新しい行為が、Bの脳からAの脳へと、最初と全く同じ行程で進み、同じ連続的な段階をたどる。[15]『新訳ソシュール一般言語学講義』P.27,28

ここでソシュールが「人間が認識する諸事実を概念と呼ぶことにする」というときの「概念」とは、一体何を指すのだろうか。注3この「概念」については「新訳ソシュール一般言語学講義」の訳者町田氏もその意味を測りかねている。

「「概念」(concept)がいかなるものであるのかを定義するのは極めて困難である。ソシュールはこの用語を、単語の意味と同義で用いている。ただし、概念や意味が一体どのような特性を持つものであるのかについては、本書で格別の説明がなされていることはない。」(同書、訳注59)

もしこれがラングを構成する要素である「概念」のことだとすると、「ラングは記号の体系であって、そこでは意味と聴覚映像の結合こそが本質的なもの」とするソシュールの主張と矛盾する。というのも、彼によれば、「概念」と「聴覚映像」とは不可分に結びついており、「概念」しかないラングや「聴覚映像」しかないラングは存在しないはずだから。

この点について、川島氏も次のように指摘している。

右のソシュールの説明によると、現実の言語表現行為の過程的構造は大略次のようなものになるであろう。まず表現主体の頭の中に《概念》が生起して、それが《言語記号の表象すなわち聴覚映像》と連合し、さらにそれに相応した生理的過程が伴って物質としての《音波》が生成される、と。この考え方が、ソシュール理論に対する一般的な解釈とおよそ掛け離れたものであるということは、いうまでもないことである。なぜなら、ソシュールの理論は一般的に、《言語記号》以前の《概念》の存在を認めないものとして理解されているからである。ラングとは《概念》と《聴覚映像》の結合した記号の体系であり、《概念》の伴わない《聴覚映像》や《聴覚映像》の伴わない《概念》は存在しないものだと、一般的には理解されている。また、先のラングの定義のところで見たように、事実彼もそのような見解を述べているのである。彼によると、ラングはあらかじめ諸個人の頭の中に存在する《記号体系であり、そこでは意味と聴覚映像との合一をおいて他に本質的なものはない》のであり、また《記号》とは《概念と聴覚映像との結合》なのである。[16]『言語過程説の研究』(リーベル出版、1999年)P.48、強調は原文ママ

この矛盾は、ソシュールがラングの起源を説明するためにラングの関係しないパロールを想定したことに起因するといえよう。このソシュールのパロールの回路を簡略的に図式化すると以下のようになるだろう。

パロール図式

見てわかるように、この回路にはパロールの中におけるラングの関与が抜け落ちている。パロールの理解のためにはラングが不可欠だから、もし我々がこの図式のとおりにパロールを行うとしたら、お互いの意思疎通は困難なものとなるにちがいない。その意味で、上のソシュールの説明はパロールという現象を説明するには不十分なものといってよいだろう。

ソシュール言語学の要点

最後にソシュール言語学の要点を簡単にまとめてみよう。

- 人間の言語活動(ランガージュ)は、ラングとパロールの2つに分けることができる

- ラング…一種の社会的制度であり、概念と聴覚映像の結合体から成る「心的な」記号の体系

- パロール…ラングを特定の規則に従って組み合わせ、音声や文字として表出する精神的・物理的行為

- 言語学とは「ラングの科学」であり、これがランガージュの研究の本質的な部分である

- ラングは集団的である一方、パロールは個人的な性質を持つものであるから、両者を統一的な観点でとらえることは「幻想に過ぎない」

一方で、ソシュールの主張には以下の重大な問題点があった。

- 「個人から切り離して研究することができる対象」としての単一な単位「ラング」を第一に求めることで、言語研究の対象を不当に限定してしまっていること

- ラングとパロールが「密接に結びついていて」「相互に依存する関係にある」と述べておきながら、一方で両者を統一的な観点でとらえる可能性を全く否定してしまっていること

- もしラングとパロールが全くの別ものであったとしたら、パロールの前提としてラングが必要であるとともにラングを生み出すのもパロールである、という主張自体が矛盾していること

第3回に続く

脚注

References

| ↑1 | 『新訳ソシュール一般言語学講義』(フェルディナン・ド・ソシュール著、町田健訳、研究社、2016年)P.23 |

|---|---|

| ↑2, ↑3, ↑10 | 前掲書P.33 |

| ↑4 | 前掲書P.102 |

| ↑5 | 前掲書P.32 |

| ↑6 | 前掲書P.40 |

| ↑7 | 前掲書P.38 |

| ↑8 | 前掲書P.39 |

| ↑9 | 前掲書P.23,24 |

| ↑11 | 『国語学原論(上)』(時枝誠記著、岩波文庫、2007年)P.79,80 |

| ↑12 | 『新訳ソシュール一般言語学講義』P.39,40 |

| ↑13 | 前掲書P.27 |

| ↑14 | 『国語学原論(上)』(時枝誠記著、岩波文庫、2007年)P.102.103 |

| ↑15 | 『新訳ソシュール一般言語学講義』P.27,28 |

| ↑16 | 『言語過程説の研究』(リーベル出版、1999年)P.48、強調は原文ママ |