前回はソシュール言語学の概略について紹介した。

ところで、前回も指摘したように、パロールの回路に関するソシュールの説明は、彼のラング説と矛盾している。この矛盾をどう理解したらよいかについて、『言語過程説の研究』(リーベル出版、1999年)の著者川島正平氏が1つの仮説というべきものを挙げている。この川島氏の説を今回は紹介してみたいと思う。

「ラング」と「パロールの回路」との関係をどう考えるか

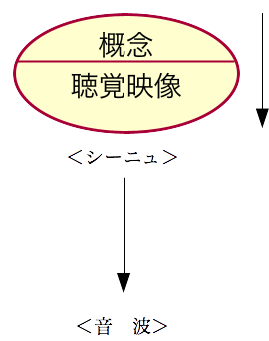

ソシュールは『一般言語学講義』第1部第1章において以下のようなラングの模式図を掲載している。

ラングの図注1『新訳ソシュール一般言語学講義』(フェルディナン・ド・ソシュール著、町田健訳、研究社、2016年)P.101の図を再現

彼はこの図について次のように説明している。

これら2つの要素は密接に結びついていて、互いになくてはならないものである。ラテン語のarborの意味を調べる時であれ、あるいは「木」の概念を表すラテン語の単語を調べる時であれ、この言語で認められている関係だけが現実に適合していると思われるのであり、それ以外の関係は、どんなものが想像できたとしても、すべて排除される。[1]『新訳ソシュール一般言語学講義』P.101,102

川島氏はこの図とパロールの回路とを考え合わせて、以下のような説を挙げている。

右の説明と、先のパロール循環論(パロールの回路)とを総合して考えてみると、一応ある種の整合的な過程的構造図式を想定することができる。つまり、パロール循環における《概念》→《聴覚映像》という過程は、ラングにおいて定められた規範に従って遂行されるのであるから、この過程それ自体を《記号》という概念に包括することができるという考え方である。これを図式化すると、おそらく次のようになる。[2]川島正平『言語過程説の研究』(リーベル出版、1999年)P.52、カッコ内は引用者の注、以下同

図式注2「言語過程説の研究」P.52の「ソシュールの図式②」を再現

この図式によると、先の図式(《概念》→《聴覚映像》→《音波》という過程を図式化したもの、前回を参照)に欠落していた言語表現の持つ社会的な普遍性の問題も、一応解決されることになる。すなわち《概念》→《聴覚映像》という過程は、それ自体が社会的に想定された《記号》内の出来事、いいかえればラングという一種の社会規範に従って行われる出来事ということになるので、そのような過程を経て表現された《音波》によってコミュニケーションが成立するということは、きわめて合理的な事実として理解することが可能になるのである。これは、『講義』(ソシュール「一般言語学講義」)の翻訳者である小林英夫が提唱したいわゆる《カタハメの作用》説とほぼ同じ考え方である。[3]前掲書P.52,53

つまり、「概念」→「聴覚映像」の過程をラングそれ自体の中の出来事として解釈すると、「概念」→「聴覚映像」→「音波」という過程はラング説と矛盾しない、というのが川島氏の説である。この説がソシュールの真意に沿った理論であるかどうかはともかく、少なくともラング説と矛盾しないことはたしかであろう。

小林英夫の「カタハメの作用」説

ところで、小林英夫注3(1903-1978)言語学者。1928年ソシュールの『一般言語学講義』を翻訳して出版し、その後の日本語研究に大きな影響を与えた。言語学のほか、文体論、文体美学に関する研究も行った。の「カタハメの作用」とは以下のような考えである。

個人の自由わたゞ、a) ゴの選びかたと、b) かく選ばれたゴを文の図式えとハメコムこと(これをコトバノカタハメと名づけることにしよ〜)のうちにしか、ない。

ゴも文の図式も、それ自体としてわ、心理てきに見れば、潜在てきなものである。それらわ、ゲンゴの行使を待機するところの可能態として、われわれ個人の頭の中に存在する。カタハメの作用わ、それらの潜在物の、現実界えの呼びおこしにほかならない。[4]小林英夫『言語学通論』(三省堂、1955年改定5版)P.39、ただし旧字体漢字は新字体に改めた。強調は原文ママ。以下同。

\(\begin{array}{l}モノヲユー\\(ゲンゴカツドー)\end{array}\left\{ \begin{array}{l}可能態=ゲンゴ―\begin{array}{l}潜在てき(語、文の\\図式)\end{array}―社会てき所産 \\ 実現\left\{ \begin{array}{l}=カタハメ―\begin{array}{l}呼びおこし(個人意志\\による組み合わせ)\end{array} \\ =ハツワ=精神・物理てき機構\end{array}\right\}個人てき行為\end{array}\right.\)この三つの様相のうち、ゲンゴカツドーにとって、もっとも本質てきなものわ、カタハメである。その理由わ、第一に、ゲンゴわ、すでにできあがっているものであり、活動の材料でこそあれ、活動そのものの本体をなすものでわないからであり、第二に、ハツワわ、ツータツキノーのギジュツてき部面であって、これわ文字のよ〜な筆写手段によって置きかえることも、できなくわないからである。[5]前掲書P.40

川島氏は「概念」→「聴覚映像」の過程をラングの中の出来事として解釈したパロール説を「いわゆる《カタハメの作用》説とほぼ同じ考え方である」と言ったが、この点については疑問が残ると言わざるを得ない。

なぜなら、小林英夫の「カタハメの作用」では、「ゲンゴ」をあくまでも「すでにできあがっているもの」で「(言語)活動の材料」(ソシュールのいうラング)としており、川島氏のように「概念」→「聴覚映像」の過程とは考えていないからである。この点で川島氏の上の図式は「カタハメの作用」の内容と正確に一致するものではない。

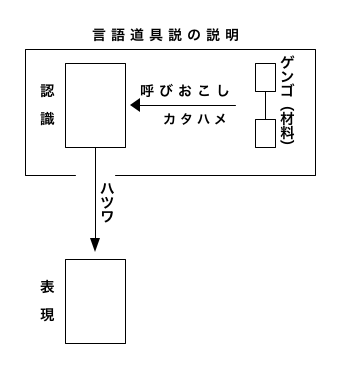

小林英夫の「カタハメの作用」の過程を正しく説明しているのは以下の図であろう。これは、言語学者三浦つとむが『日本語はどういう言語か』(講談社学術文庫、1976年)で言語道具説注4「言語あるいは言語の材料と見られるものが話し手の思想とは別個に存在し、話し手はこの「言語」を思想伝達の道具として使う」(『日本語はどういう言語か』P.69)という考え方の説明に用いた図である。

カタハメの作用図式注5『日本語はどういう言語か』P.70の図を再現

この図では、我々の頭の中にある「ゲンゴ」が「認識」に対して「カタハメ」された後、「ハツワ」によってそれが頭の外つまり外界へ表出されるという、「カタハメの作用」の過程がよく表現されている。「ゲンゴ」がソシュール言語学でいうところのラング、「カタハメ」と「ハツワ」がパロールということになるだろう。

「カタハメ」説の問題点

「カタハメの作用」説の問題点のうち、重要なものを一つ挙げておこう。

この説では、「ゲンゴ」(=ラング)はあくまで「可能態」で「潜在てき」なものであり、これだけでは具体的にどういう対象を指しているのかはまだ決定されていない。これはある文脈の中に実際に置かれることによって、それが指す対象が限定されてくる、と考えるのである。

例えば、「本」という「ゲンゴ」は、それ自体具体的にどういう本なのか(教科書か、辞書か、小説か、漫画か、などなど)までは決められていないが、これが個別の言語活動において「ここに本がある」と言うと、この「本」は話し手の目の前にある具体的な教科書なり辞書なりを指すようになる、というわけである。このように「ゲンゴ」の指す個別的な対象を決定するのが言語活動の個人的な部分、すなわちパロールということになる。

しかし、小林英夫は「カタハメ」が実際にどう行われるのかまでは具体的な説明をしなかった。すなわち、個別的な対象と「ゲンゴ」がどのように結びついてくるのかに関しては謎のままだったのである。

この点を鋭く批判したのが国語学者の時枝誠記であった。

語が文脈に於いて話手の内面的生活を表現し、又文脈に於いて語が個性的となり、性格的となるということは、「言語」の使用によって実現することであると考えられているが、それに先立って、話手が一の「言語」を他より優先的に選択し、使用するについては、素材と「言語」の間に、如何なる契機の存在があって結合されるかを問うことなしにこの問題は解決し得られないと思うのである。例えば、一匹の馬を表すのに何故に、「馬」という「言語」が使用されるか、又は、「動物」という「言語」が使用されるかは、「言」と「言語」との関係を考える上に重要な問題である。単に「言語」が「言」に於いて限定されているということのみでは解決し得られないのである。[6]時枝誠記『国語学原論(上)』(岩波文庫、2007年)P.90

時枝も指摘しているように、私たちは同じ対象を指す場合でも2つ以上の語を使い分けることがある。

例えば、1匹の犬を指すとき、「犬」と言うこともあれば「動物」と言うこともあるし、またその犬に「シロ」とか「クロ」とかいう名前を個別につけていたら、その名前で呼ぶこともあるだろう。「私は犬を1匹飼っている」と言った場合、どうして「犬」という語を使って「動物」や「シロ」ではないのかについて、「カタハメ」説は「個人意志による組み合わせ」以上のことは何も説明してくれないのである。

三浦つとむも、この点について次のように指摘している。

これらの、頭の中に「言語」や「言語の材料」があるとする主張では、図からもわかるように、話し手・書き手の認識の対象が理論的に切りすてられています。言語活動は、個人が対象から「自由に」認識して成立した思想を、「潜在てき」な社会的な約束を使って音声や文字に表現することですから、この個人のつくりだした思想と、「ゲンゴ」との関係を無視しているわけです。たとえ他方では反映論をとって認識が対象から与えられることを認め、また「言語材料」がなくては思惟はありえないと両者のつながりを強調したとしても、具体的な対象から与えられた具体的な認識と、いわゆる「言語の材料」とがどのように結びつきどのようにして表現が行われるのか、またどのようにして頭の中にあたらしい「言語の材料」がつくりだされてくるのかを、くわしく説明してはくれないのです。[7]三浦つとむ『日本語はどういう言語か』(講談社学術文庫、1976年)P.70

注―小林英夫の表記法について

「も〜一つ、外面的にもこの版わ、前版とわ面目を一新している。第一に、文体を徹底的にあらためた。目の文章から耳の文章え、こねあげた文章から直さいな文章え――このモットーにできるだけ添うよ〜にと心がけた。」(小林英夫『言語学通論』(三省堂、1955年改定5版)「第3版えのはしがき」P.8)

「第二に、昨年のあき文部省の発表した当用漢字と現代かなづかいとを、わたしわこの本で採用した。漢字制限の方面でわ、多少の不便を感じながらも、極限のワクをはずさないよ〜に努めた。たゞし引用文わ除外した。かなづかいについてわ、文部省案わ不徹底であり、かえって不便なので、発音式をいっそ〜拡大して、テニヲハの「は」と「へ」を、それぞれ「わ」と「え」とし(「を」のみわ、ワカチガキ式をとらぬかぎり、当分そのままにしておく方が便利なので、「お」とわ改めない)、長音わ記号「〜」をもって現わすことにした。

なお述語わ、再出のとき以後わすべてカタカナで記すことにした。これわ述語意識をはっきりさせるうえにも、同字の反復による活字の欠乏をふせぐうえにも、有効だと思ったからである。」(前掲書「第3版えのはしがき」P.9)

なお、引用中の「昨年のあき」とは、当用漢字と現代かなづかいが内閣訓令で公布された1946年11月のこと。

第4回に続く