前回は「ラング」以前の超感性的な概念の存在を疑う説が誤りである根拠をいくつか挙げた。

ソシュールは記号の助けがなければ2つの観念を明確に区別できないことから、「ラング」以前の超感性的な概念は存在しないことを主張した。しかし、三浦つとむが明かにしたように、言語表現においては「ラング」の概念と現実から新しく対象を認識して成立した概念の二種類が存在し、両者は同じものではない。

また、感性的な手がかりがないのに私たちはどのようにして概念同士の区別をするのか、という難問の謎を三浦が鮮やかに解いていることも、前回紹介した。この難問は、文字や記号をレッテル代わりに概念に結びつけることで、概念同士を区別する感性的な手がかりとすることにより解決されるのである。

このような概念と感性的な手がかりとの結びつけは個人の頭の中で行われるものである。一方「ラング」は言語表現に不可欠な規範であり、社会的に共有されている認識の一種である。よって、概念に感性的な手がかりが結びついたものと「ラング」とが同一のものではないことは、このことからも明かであろう。注1「現在のわれわれの頭の中では、言語表現のための規範とこれから相対的に独立してはいるが規範から規定されている感性的な手がかりのついた概念とが、表現および思惟に際して役立てられるように、いわば「心的実在体」として存在している。ソシュールにあっては「言語活動は全体として見れば多様であり混質的である」から、そこから「単位を引出す」べく努力する場合に、この「心的実在体」に目をつけたということも無理からぬことである。但し、規範と感性的な手がかりのついた概念とを区別することは、唯物論の立場に立って認識のありかたを歴史的=論理的にたどってはじめて可能なのであるから、それをなしえないソシュールやその他の言語学者がこれを区別できずいっしょくたにして扱ったということも、これまた無理からぬことである。」(三浦つとむ『認識と言語の理論 第二部』(勁草書房、1967年)P.429、430)

今回は、言語の「意味」とはどういうものかについて、三浦の考えを紹介したいと思う。「意味」については第6回でも少し触れたが、今回はさらに深く掘り下げて論じていく。

言語学の入門書は「意味」をどのように説明しているか

言語の「意味」に関する研究が言語学の主要テーマの一つであることを認めない言語学者はおそらくいないだろう。言語表現の主要な目的はその「意味」を伝えるところにあるからだ。

しかし、世の中にある言語学の概説書のうち、この「意味」について明確に定義しているものはほとんど存在しないのも事実である。実際に言語学の概説書を何冊か手にとってみれば、言語の「意味」に関する定義が各人バラバラであったり、あるいはそもそも「意味」の定義が省略されていたりするのを、読者はすぐに見出すだろう。

ここで言語学の概説書の例を一つ挙げてみたい。少し古いかもしれないが、2010年出版の『言語学入門』(斎藤純男著、三省堂)から、意味論について述べた章の冒頭を引用する。

言葉の意味というものについてわれわれはある程度共通の理解を持っているが、それは漠然としたもので、意味とは何かをきちんと考えようとすると意外とむずかしい。言葉の意味について、語や句を聞いたり見たりしたときに頭に浮かべるイメージ(mental image)だという人がある。しかし、イメージそのものは特定のものであって、人によって思い浮かべるものが違うし(「電話」と聞いて浮かぶイメージは固定電話か携帯電話か)、意味と考えられるものと思い浮かべられるものが一致しないこともある(「痛い」という語によって思い浮かべられるのは、痛いという感覚そのものではなく、けが・おなか・頭など具体的なもの)。

言葉の意味を語や句が指し示すもの、すなわち指示物(referent)と考えた人もいる。しかし、指されるものが意味と一致しなかったり(「明けの明星」と「宵の明星」では、指されているものはどちらも金星で同じだが意味は違う)、指されるものが具体的に存在しないこともある(「時間」など)。

意味のタイプにはいくつかが区別されうる。まず、語の概念的意味(conceptional meaning, sense)がある。これはいわゆる語義で、単語の意味といったときにふつうに思い浮かべられるものである。次に、内包的意味(connotative meaning)があるが、たとえば「キツネ」はある動物を指すだけでなく、いくつかの文化圏では文脈によって「ずるい、だます」といった意味を伴うことがある。(中略)そして、文体的意味(stylistic meaning)もある。「きのう」に対して「昨日」は固い、「作る」に対して「こしらえる」は古めかしいといった感じを与える。それから、聞き手その他に対する話し手の態度や感情を情緒的意味(affective meaning)として区別できる。伝えられる丁寧さ、親しさなどである。さらに、これら以外にもいくつか区別できる。[1]斎藤純男『言語学入門』(三省堂、2010年)P.119、120

なるほど、「言葉の意味」が何を指すかについては諸説あること、「意味」はいくつかのタイプに区別されうることはわかった。しかし、肝心の「意味」がどういうものかについては、残念ながら何の説明もされていない。この概説書では、この後「意味」について明確な定義がされないまま意味論の解説が進んでいく。

この概説書の著者は「言語の究極の目的はコミュニケーションにあるから、意味の研究は重要である。注2斎藤純男『言語学入門』(三省堂、2010年)P.118」と認めているにもかかわらず、意味論の解説においては「意味」の明確な定義をあっさり省略してしまっている。この省略に納得できない読者も少なくないだろうし、鋭い読者であれば「そもそも意味論はまだ「意味」の定義さえできていないために、説明したくてもできないのでは?」と疑うのが当然であろう。

ソシュールの主著『一般言語学講義』の翻訳者である言語学者小林英夫は、言語学の研究分野を音相学・文法学・意味学の三つに区分し、そのうち意味学こそもっとも重要な位置を占めると主張した。

われわれわ、ゲンゴカツドーのテーギにおいて、ツータツの目的が意識内容にあったことを想起すべきである: イミガクこそ究極の目的である。それわ内容であって、形式よりも重くはかられる。[2]小林英夫『言語学通論』(三省堂、1955年改定5版)P.102、旧字体漢字は新字体に改めた。以下同。注3独特な表記法に驚かれる読者も少なくないと思うが、これは原文ママである。表記法に関する小林英夫の意図については、以下を参照。

小林英夫の表記法について

しかしながら、彼は言語学の研究分野のうち「意味」に関する研究が最も遅れていることも認めている。その理由として「意味」は言語の「中核」であり最もとらえにくいものであるからとしている。

いまかりに、これら三対のガクの対象を肉体にたとえてみるならば、イミわ筋肉であり、ブンポーわ骨格であり、オンソーわ皮膚である。[3]前掲書P.102

すなわち、われわれにとっても最もとらえやすいジジツわ、外皮たるオンソーである。われわれにとって最もとらえにくいジジツわ、中核たるイミである。ゲンゴ研究のレキシわ、このことを裏がきしている。オンソーガクがまず長足の進歩をなし、ついでブンポーガクがこれに追いつき、イミガクわもっともおくれて、未だに根本原理さえ確立されていないありさまである。[4]前掲書P.104

しかし「意味」に関する研究が進まないのは、それが言語の「中核」だからという主張は、本当に正しいだろうか。

上の文章は1955年に出版された本からの引用だが、それから半世紀以上経った後の言語学入門書にもいまだに「意味」についての定義が記載されていないのが現状である。つまり、言語の「意味」に関する研究は、いまだ「意味」の定義ができない段階にあるといっても過言ではない。いくら「意味」が漠然としていてとらえにくいものであったとしても、「意味」の解明にあまりにも時間がかかりすぎてはいないだろうか。

健康な懐疑精神を持つ者であれば、意味論の研究が進まないのはもっと根本的なところに原因があるのではないか、と疑うのが当然である。

言語の意味の理論的研究がすすまないのは、それが外面的な存在ではなく「中核」であるからだと小林は考えているようであるが、そうであろうか? 彼は言語学の対象を肉体にたとえて、「イミわ筋肉であり、ブンポーわ骨格であり、オンソーわ皮膚である。」と述べている。筋肉も骨格や皮膚と同じように肉体を構成するところの実体であって、皮膚の内側に存在するために外側から直接見られないという問題はあっても、解剖しさえすれば目に見え手でにぎることのできる存在であるから、その研究に時間がかかるというだけの困難である。ソシュール言語学ないし構造言語学の方法で、果して意味論の建設が可能なのかという、本質的な反省はいらないことになろう。[5]三浦つとむ『言語学と記号学』(勁草書房、1977年)P.160

三浦が批判するように、ソシュール言語学の理論をもとに意味論の建設が果して可能なのかという本質的な反省が、ソシュール学派の学者の間にほとんど見られない。もしソシュール言語学の理論では「意味」の謎を明かにすることができないとしたら、私たちはこの謎をどのように究明していけばよいのだろうか。

言語の意味はどこにあるか

私たちは経験的に「言語は意味を持つ」と考え、普段から「彼の言っていることの意味がわからない」とか「あの言葉はきっとこういう意味だ」とか話をしている。しかし、いざ正面切って「言語の意味とは何ですか」と問われると、きっと多くの人は答えに窮することだろう。私たちは「意味」について直感的には知っていても、それを本当に理解している人は少ないからだ。

まずは言語学者たちが「意味」についてどのように説明しているか聞いてみよう。三浦は次のように紹介する。

言語の意味が何であるかの言語学者の説明は、大きくわけて二つになります。その一つは、話し手・書き手の側にあるものとしてその心的状態と表現である言語との関係において説明するやりかたであり、いま一つは、聞き手・読み手の側にあるものとして語られ書かれた言語とそれによってよびおこされた心的状態との関係において説明するやりかたです。

われわれの前にあたえられている言語は、自然の産物ではなく、何人かによって語られ書かれることによってうまれたものです。個々の音声あるいは個々の文字のうしろには、話し手・書き手の心的状態が存在していたことも疑いありません。そこで、この心的状態を言語の意味である、と説明する学者がでてきました。ところで、この心的状態は現実の事物からあたえられたものですから、心的状態が意味だとすれば現実の事物もやはり意味の中に入れなければならなくなります。そこで、S・I・ハヤカワのように、意味に内在的意味(intensional meaning)と外在的意味(extensional meaning)とを区別する学者も出てきました。内在的意味というのは、作者の記憶している事物の共通の特性であり、とりもなおさず概念です。外在的意味というのはその言語が指し示している現実の事物です。したがって、「犬」とか「家」のような言語は内在的意味と外在的意味と両方を持っているが、「オバケ」とか「天国」のような言語は内在的意味しか持っていない、ということになります。

このような説明はちょっと見ると正しいようですが、よく考えるとおかしいところがでてきます。概念にしても現実の事物にしても、言語が語られ書かれたあとで変化したり消滅したりすることをまぬかれません。さきの説明を正直におしすすめると、これらの変化・消滅はとりもなおさず意味そのものの変化・消滅になります。うっかり本音をはいたあとで「その意味は実はこうなんだ」とあわてて訂正したとしましょう。これは意味の訂正なのでしょうか、それともさきの言葉の意味はそれ自体動かしえないものなのでしょうか。作家が死んでも彼の作品はのこっています。彼の思想はすでに存在しません。したがってその作品は意味を持たない、といえるでしょうか。

言語は、誰が見てもわかるように、空気の振動あるいはインクの線描として存在しています。どうひねくってみても、顕微鏡や試験管でしらべてみても、その「中に」意味がある、などとは考えられません。そこで、これは単なる形式にすぎない、という学者がでてきました。では意味は何かというと、それは言語の聞き手・読み手の中によびおこされた心的状態だというのです。話し手は、かならずしも自分の心的状態をそのまま話すとは限りません。自分のよく知っていることなのに「私は知らないよ」とウソをつくこともあれば、他人の言葉をそのまま取りつぐこともあります。だから、話し手の心的状態ではなく、聞き手のそれに求めなければならないと、哲学者のマルティ(A. Marty)は主張します。しかし、この説明からすると、こんどは聞き手・読み手の側が基準になりますから、一つの文章に対して各人がちがった受けとりかたをした場合、それらはすべて文章の意味であるということになります。意味をとりちがえたとか誤解したとかいうことはありえないことになります。これも現実の言語のありかたを正しく説明するものとはいえません。[6]三浦つとむ『日本語はどういう言語か』(講談社学術文庫、1976年)P.39〜41

ここでは、言語の意味が話し手・書き手の側にあるという説と聞き手・読み手の側にあるという説の二つの学説が紹介されている。

このうち意味が話し手・書き手の側にあるとする説では意味を二つに分け、言語が指し示している現実の事物を指す「意味」と、表現者の頭の中にある概念を指す「意味」とを区別する。いいかえれば、前者は対象そのものを意味とする考え方、後者は認識そのものを意味とする考え方ということができよう。

一方、意味が聞き手・読み手の側にあるという説は、言語の受け手の認識そのものを意味とする説ということができるだろう。この説は受け手の心的状態によって「言語の意味」も千差万別に存在すると主張する。

三浦も上で批判しているように、これらの説はいずれもおかしな点がある。

言語の指し示す現実の事物にしろ表現者の認識にしろ、それらは言語表現の後で変化したり消滅したりすることがある。例えば「昨日モチを焼いて食べた」と人に話すとき、自分が食べたモチはもうなくなってしまっている。このとき「モチ」という単語の意味は食べたモチと一緒に消滅してしまったのだろうか。

また、夏目漱石や森鴎外といった過去の文学者の作品を私たちが読む場合を考えてみよう。もちろん作者はすでに亡くなっているから、彼らの認識もまたこの世に存在しない。それでも現代の私たちが彼らの書いた文章の意味を読み取り、彼らの作品を鑑賞できるのはなぜだろうか。

言語の受け手の認識を意味とする説はどうかというと、この説では言語の受け手が受け取ったものが「意味」になるから、受け取り方によって各人ごとに異なった「意味」が存在することになる。三浦も言うように、これでは意味の取り違いや誤解は存在しないことになるだろう。誤解とは、言語の受け手の認識を何らかの客観的な基準と比較して初めて起こりうるものだからだ。

現実には、私たちが表現者の伝えたかった意味を取り違えてしまったら、表現者から抗議されてしまう。だからこの説も、現実の言語のありかたと食い違っているといわなければならない。

言語の「意味」が言語の指す対象や概念でもなく、また受け手の受け取った認識でもないとしたら、「意味」はいったいどこにあるのだろうか。

私たちは経験的に「言語は意味を持つ」と考え、「意味」を客観的に存在するものとして扱っている。だが「意味」がどこにも見当たらないとなると、この考え自体が間違っているようにさえ思われてくる。実際、時枝誠記は言語に「意味」と呼ばれるような実体が見つからないことから「言語は意味を持つ」という考えを否定した。

しかし、例えば空気のように、目で見ることのできないものも世の中には存在するから、見えないから存在しないと断じてしまうのは早計である。目に見えなくても存在するものの例が私たちの身近にないか、一つ考えてみよう。

これら注4言語の意味が表現者の側にあるという説と表現の受け手の側にあるという説(引用者注)の説明は、意味を概念や心的状態そのものとして、すなわち一つの実体としてとらえている点で共通しています。

「一般に言語は意味を持つた音声であるといはれてゐる。しかしながら、それは脊椎骨を持つた動物と同じ様な意味に於いては、我々は何処にも意味を持つた音声といふものを観察することが出来ない。」(時枝誠記『国語学原論』)時枝氏は、この経験から、言語それ自体が意味を持ちあるいは文章が内容を持っているという考えを否定しました。

(中略)

現実には、動物の脊椎骨などとちがって、手でつかむことも目で見ることもできないものがあります。手でつかめず目で見えないから無いのだ、と断定する前に、いま一度よく考えてみましょう。何かを「持つ」というとき、言語の意味と似たような場合がないかどうか、調べてみましょう。

私はりっぱな祖先を持つ。

彼女は暗い過去を持つ。

彼は秘密を持つ。

これらは、カバンやステッキを持ったり、脊椎骨を持ったりするのとはちがいます。祖先はもうこの世にはいません。彼女はスリの一味という生活をもう清算しています。彼が偽造した書類は戦災で焼けてしまいました。このように現実に何ら存在しないものを、これらの人たちが「持つ」と表現されるのはなぜでしょうか? それは、これらの人たちがそれらと関係を持っているからです。これは客観的な関係であって、これらの人たちが現実に存在するかぎり、この関係はいつまでもつきまとうからです。[7]前掲書P.42、43、強調は原文。以下同。

つまり、三浦は言語の「意味」をある種の「客観的な関係」として考えることを主張したのである。

ところで言語に結びついている「客観的な関係」とは何か。前々回の「言語と言語規範との関係」をお読みの読者はもうおわかりだろう。言語表現においては、音声や文字の背後に対象→認識→表現という過程的構造が存在する。ここでいう「客観的な関係」とは、この過程的構造と音声や文字との間を結んでいる関係のことにほかならない。

認識を基盤にして音声が語られ文字が書かれたとき、それまでは単なる空気にすぎなかったものが音声になり、ペンの上にあるインクの一滴にすぎなかったものが文字となったとき、そこにはつねにそれなりの過程が存在します。音声や文字に直接むすびついているのは、話し手・書き手の概念ですが、これは表象や感覚にむすびついていることも多いし、さらにこれらの認識の対象である現実の事物や想像の事物とのむすびつきが存在しています。ですから、音声や文字には、その背後に存在した対象から認識への複雑な過程的構造が関係づけられているわけで、このようにして存在した音声や文字の種類にむすびつき固定された客観的な関係を、言語の「意味」とよんでいるのです。音声や文字を見ても、そこにはもはや対象や認識それ自体は存在しません。そのために、対象や認識と音声や文字とを切りはなして、そこには「形式のみあつて全く無内容のもの」という考えも生れたのですが、対象から認識への複雑な過程的構造が音声や文字に目に見えない関係でむすびついているところに、言語表現の内容を見、「意味」の存在を認めるのが、ほんとうの言語過程説です。録音や印刷物に音声や文字が複製されたとき、この関係はさらに多くのものに延長されたことになります。聞き手や読者はこのかたちに接し、そこにある関係を逆にたどって、かつて背後にあった認識をとらえようとします。これが「意味をたどり」「意味をとらえ」「意味を理解する」ことです。

概念そのものは意味ではなくて、意味を形成する実体です。概念そのものの消滅は、これによって形成された意味の消滅を意味しません。意味は話し手・書き手の側にあるのではなく、言語そのものに客観的に存在するのであって、音声あるいは文字の消滅とともに、すなわち表現形式の消滅とともにそこに固定された関係が消滅し内容あるいは意味も消滅します。[8]前掲書P.44、45

多くの言語学者は「意味」を実体として存在するものと考えていたため、「意味」の本質的な把握まで進むことができなかった。三浦は言語の「意味」を実体としてではなく関係としてとらえたことで、従来の意味論の難点を克服したといえよう。このことは間違いなく彼の功績といってよい。

音声や文字といった表現形式と結びついている関係自体は目に見えないし、またそれらと関係づけられている対象や認識も直接見ることはできない。しかし、言語の受け手は表現形式に結びついている関係を逆にたどることで対象や認識をとらえることができる。これが言語の意味の理解にほかならない。

三浦もいうように、概念や対象は意味を形成する実体にすぎず、これらが消滅しても言語の意味が消滅したことにはならない。音声や文字といった表現形式が存在する限り、そこに結びついている関係もまた存在し続けるからである。すでに亡くなっている人の書いた小説や手紙を現代の私たちが鑑賞できるのは、そこに言語の意味が客観的に存在していて読者がそれをたどることができるからである。

しかし、もしその小説や手紙を破ったり燃やしたりしてしまえば、文字に結びついている関係も一緒に消滅してしまう。これがすなわち意味の消滅である。

「意味」と「意義」

第9回では、辞書に記載されているのは言語そのものではなく言語規範であることを確認した。

辞書には「どういう概念にどういうかたちを使うか」というルールが書かれているのだが、私たちの日常生活ではこの「概念」を単語の「意味」と呼ぶことも多い。しかし、実はここでいう「意味」は言語規範としての「概念」のことであって、上で三浦が説明した言語の意味そのものではない。

対象から認識への過程的構造が音声や文字に関係づけられているとき、この客観的な関係が言語の「意味」にほかならない。よって、辞書が教えてくれる言語規範としての「概念」を「意味」と呼んでしまうと、前者の「意味」と後者の「意味」とを混同してしまう恐れがある。そこで三浦は、両者を正しく区別するために後者の方を特に「意義」と呼ぶことを提唱している。

さてそうなると、言語の「意味」というときには二つの場合があることになります。一つは、話され書かれた言語の持っている「意味」で、今一つは辞書の教えてくれる表現上の社会的な約束としての「意味」です。この二つを区別するために、辞書の教えてくれるものを「意義」とよぶことにしましょう。話したり書いたりするときには、社会的な約束に従うのですから、個々の言語はすべて「意義」に相当するものをふくんでいることになります。この「意義」は普遍的・抽象的に対象をとりあげているだけですが、話したり書いたりする場合の対象の認識には、個別的な事物の特殊なありかたが具体的にとらえられていて、いわば「意味」が「意義」に相当するものをふくんでいる状態にあります。A氏が「犬」といい、B氏が「犬」といった場合、たとえ対象は同じ野良犬でも、A氏は前から見たのにB氏は横から見たというように、具体的な認識にはちがいがあります。二人とも、対象を普遍的な種類としてとりあげることでは共通で、そこから共通した「意義」の「犬」という語彙をえらんではいても、具体的な認識にはちがいがあり、言語表現の「犬」はそれぞれ「意味」がちがっていると理解しなければなりません。[9]前掲書P.63

前回の第11回でも指摘したとおり、ソシュールのラング説でいう「概念」とは聴覚映像と結びついて「ラング」を形成するところの<概念>を指していた。これは三浦のいう「意義」にあたるものである。上で三浦も述べているとおり、この「意義」は普遍的・抽象的な認識であり、私たちが話したり書いたりするときの表現対象の認識とは別ものである。

後者の認識には対象の個別的な・具体的なありかたが反映されており、その点で「意義」と区別されるのだが、ラング説を支持する学者の中には「意義」が表現において個別的・具体的な認識に変化すると解釈する者も多い。

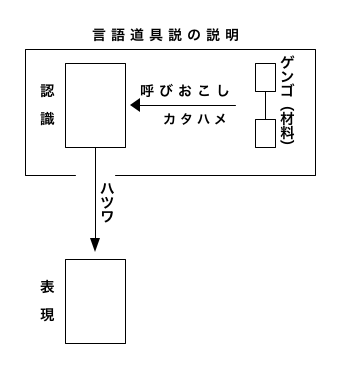

その典型的な例が小林英夫の「カタハメの作用」説であろう。第3回でも紹介したが、この説では「ゲンゴ」は頭の中にある「潜在てき」な言語の材料であり、これが現実への「呼びおこし」によって具体化されると主張する。つまり、頭の中では普遍的・抽象的な概念であったものが言語表現において具体的な事物の認識へ変化すると解釈するのである。

第3回で紹介したとおり、時枝誠記はこの説の問題点を指摘し、「語が文脈に於いて話手の内面的生活を表現し、又文脈に於いて語が個性的となり、性格的となるということは、「言語」の使用によって実現することであると考えられているが、それに先立って話手が一の「言語」を他より優先的に選択し、使用するについては、素材と「言語」の間に、如何なる契機の存在があって結合されるかを問うことなしにこの問題は解決し得られないと思うのである。注5『国語学原論(上)』(岩波文庫、2007年)P.90」と批判している。注6第6回で紹介したように、聴覚映像と結びついて「ラング」を形成するところの<概念>を「意味」とする説を、時枝は「言語を心的実体と見る立場」として批判していた。

「意味」を実体として考えてはならないと彼が主張したのは正しかったが、しかし彼は言語の「意味」を「心的実体」から「主体の意味作用」という主体の機能に置き換えるだけで終わってしまった。つまり「意味」を実体から機能に移しただけで、言語の「意味」の本質的な把握まで進むことはなかったのである。

「この言語の意味を心的実体と解釈するのに対して与えられた正当な疑問は、正しい意味論へ到達する契機とならずに、実体概念を機能概念に置き換えることに終わってしまった。「意味の本質は、実にこれら素材に対する把握の仕方即ち客体に対する主体の意味作用そのものでなければならないのである。」と、表現をぬきにした主体的活動そのものとして意味を論じるところにとどまってしまった。」(三浦つとむ『言語学と記号学』(勁草書房、1977年)P.170,171、強調は原文)

三浦もこのような「カタハメ」説に対して言語過程説の立場から厳しく批判を加えている。

言語規範には概念がふくまれているが、それはどんな概念にどんな音声や文字が結びつくかを規定するためのものであって、話し手や書き手が対象の認識においてつくり出す概念とは別の存在である。けれども、経験的に辞書的な意義を signification とよび、言語表現における具体的な意味を sens とよんで区別する学者も、前者が表現において後者になるかのように解釈しているし、意義においても等質的な単位要素を求めようとする連中もある。[10]『言語学と記号学』P.165、166

言語学者が言語の意味を概念それ自体と考えたとしても、意味論はとりもなおさず概念論になるから、否応なしに認識論の分野に足をふみこまないわけにはいかない。概念が事物と関係を持つことを(その関係のしかたはどう解釈しようとも)否定できない以上、この関係を問題にしなければならないが、そうなると直ちに同じ事物でありながらそれとさまざまな異った概念とがむすびついているという事実に当面する。同じ事物を「家」ともいえば「建築物」ともいう。同じ人間を<固有名詞>でよぶこともあれば<普通名詞>で「学生」とか「サラリーマン」とかいうこともあり、さらに<抽象名詞>で「者」とか「の」とかいう場合もある。同じ事物についてどうして異った概念が存在するのか、それを説明しないと語彙の理論的な説明ができなくなる。(中略)

言語規範での概念は、いわば裸の概念で、表現主体の認識と直接関係なしに、特定の事物の種類としての側面に対応したものとして設定されている。しかし表現のときに、表現主体はそのときどきの自分のつくり出した認識を示すのであって、このときの概念は科学の論文を記すときのように感性的な認識の側面を捨象している場合もあれば、具体的な経験を語るときのように感性的な認識の側面に重点を置いて訴えている場合もある。ソシュール学派は、言語規範での概念と表現主体のそのときどきの認識の概念とを、別個に成立して対応させられるものとは理解しないで、前者の概念がそのときどきの状況で後者のそれに変化するものと解釈する。構造言語学は、状況(すなわち対象のありかた)と文脈(すなわち表現主体のとらえかた)によって意味が変化することを経験的に認めはするものの、規範の概念と表現される概念の過程的構造の差別と連関をとらえる能力がないから、状況をとりあげても意味論の中に正しく位置づけることができない。[11]前掲書P.171、172

第13回に続く

脚注

References