第4回から6回にかけて国語学者の時枝誠記が提出した学説「言語過程説」の重要な柱というべき特徴、「言語を過程的構造においてとりあげたこと」についてソシュール言語学との比較を交えながら紹介した(第4回、第5回、第6回)

時枝はソシュールの「ラング」説を真っ向から否定し、言語の本質は<事物>→<概念>→<音声・文字>という過程的構造にこそあると主張した。彼はソシュール言語学の問題点を鋭く突いていた一方で、「ラング」あるいは<言語の材料>と呼ばれるものの正体を十分に説明することなくソシュール言語学を頭から否定してしまったため、彼の「言語過程説」もいくつかの点で問題を抱えることになった。

時枝の学説を批判的に継承・発展させた言語学者の三浦つとむは、時枝学説の欠点について以下の4点を挙げている。

一、言語の本質を「主体の概念作用にある」と考えたこと。

二、言語の「意味」を「主体の把握のしかたすなわち客体に対する意味作用そのもの」と考えたこと。

三、言語表現に伴う社会的な約束の認識と、それによる媒介過程が無視されていること。

四、認識を反映と見る立場が正しくつらぬかれていないこと。与えられた現実についての表現と、想像についての表現との区別およびその相互の関係がとりあげられていないこと。ここから主体的立場の規定も混乱していること。[1]三浦つとむ『日本語はどういう言語か』(講談社学術文庫、1976年)P.111、112

「一」「三」については第5回で、「二」については第6回で簡単に触れた。

「四」は「言語における二つの立場――主体的立場と客体的立場――」の問題だが、このテーマを取り上げるだけでもそれなりの分量の記事になってしまう。これについてはこの記事で触れる余裕がないため、また機会を改めて書きたいと思う。

これらの批判を元に三浦は時枝の「言語過程説」を修正してこの学説をさらに発展させたのだが、彼の主張は一体どのようなものだったのか。ここでは三浦学説のうち言語表現の過程的構造と関わる部分について要点を解説しようと思う。

なお三浦学説の要点については、ソシュール学説と同様、川島正平著「言語過程説の研究」(リーベル出版、1999年)を参考にさせてもらった。以下この本と内容が重複するところがあるが、あらかじめご了承いただきたい。

表現と像の理論

表現とは

言語過程説では言語を表現の一種として位置づけ、表現の一般論を通して言語表現の特殊性について考察していくという研究方法を取っている。ただし時枝と三浦との間にはこの表現の一般論に関して考え方の相違がある。

前回紹介したように、時枝は「言語」イコール「言語活動」とみなし、言語の表現および理解の過程こそが言語であると主張した。絵画や音楽も同様にその表現および理解過程が絵画であり音楽であると彼は主張したのである。この主張をさらに敷衍すれば「表現」イコール「表現活動」ということにもなるだろう。

一方、三浦は表現をどのようなものと考えたかというと、彼は表現の本質は「精神の物質的な模像」という点にあると考えた。

われわれは生れながらに社会的であって、他の人びととの関係において生活している。まだ幼い子どもであっても、自分の思っていることやのぞんでいることを他の人びとに知らせ、他の人びとの思っていることやのぞんでいることを自分も知るという、精神的な交通を伴った精神的な生活を営みながら、物質的な生活の維持と発展につとめている。そしてこの精神的な交通に矛盾があることが、交通のありかたについてのいろいろな工夫を要求するのである。(中略)

交通とはいっても精神的な交通では、物質的な生活資料の交通と異って、頭の中の精神そのものが頭からぬけ出して他の人間の頭の中へ入っていくわけにはいかない。対象を認識する場合には対象の精神的な模像をつくり出し、反映とよばれる関係が成立したけれども、これをさらに他の人間に伝える場合には逆に精神の物質的な模像をつくり出し、これを他の人間の認識の対象として提供するかたちをとらなければならない。まだことばでいえない赤ん坊でも、声帯を振動させて叫んだり泣いたりするとか、手や足を動かして訴えるとか、それなりに精神活動を肉体で示そうとする。これらは物質的なかたちを創造することであるが、それは精神のありかたをそれに対応する物質的なありかたに模写し、それによって他の人間に理解できるよう表面化したという意味で、表現とよばれている。[2]三浦つとむ『認識と言語の理論 第二部』(勁草書房、1967年)P.300、強調は原文ママ(以下同)

ここに三浦の表現論の本質的な部分が端的に現れているといえるだろう。

つまり、表現とは、人間同士の精神的な交通を可能にさせるために作り出した、人間の精神の物質的な模像のことと彼はいうのである。もちろん、表現の前提として「対象の精神的な模像」が私たちの頭の中にあらかじめ存在しなければならない。この模像は私たちが対象を目で見たり耳で聞いたりすることによって頭の中に作り出すが、この模像のことは一般に認識と呼ばれている。

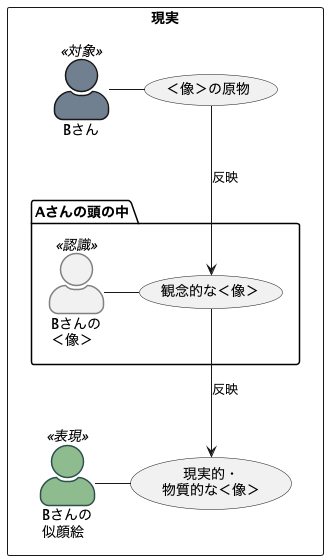

こうして表現の背後には<対象>→<認識>→<表現>という過程的構造が存在することになり、各過程の間は反映という関係によって結ばれている。

表現は<像>の一種

表現についてもう少し詳しく見てみよう。精神のありかたを物質的なありかたに模写し表面化させるとは具体的にはどういうことだろうか。

これを理解するためには、三浦の<像>についての一般論を知る必要がある。というのも、彼は表現を<像>の一種として考え、表現理論のためには<像>についての研究が不可欠だと考えていたからである。以下、<像>に関する彼の説明を引用しよう。

<像>には、現実的な存在と観念的な存在とがあって、イメージの名のもとに両者を混同して隠蔽された観念論を提出する学者もすくなくない。太陽の光が、建築物や樹木や人間などにさえぎられて、地上にそれらの影をつくり出すのも、あるいはカメラのレンズをとおして、ピントグラスの上にそれらの映像をつくり出すのも、ともに一つの現実的な<像>である。これらの<像>は、建築物や樹木や人間とは別個に、地上やピントグラス上に成立しているけれども、建築物や樹木や人間が存在してはじめてそれらのありかたに似た<像>が成立したのであるから、過程的構造を無視して論じるわけにはいかない。人間はその肉眼を使って、網膜の上にカメラと同じように外界の<像>をとらえ、さらにこれを脳によって認識すなわち観念的な<像>としてとりあげている。しかも<像>の特徴は、太陽のつくり出す影が端的に示しているように。たとえ現実的な存在であってもそれ自体を手で握ることができないところにある。スクリーンの上の<像>もブラウン管上の<像>も、その点では太陽のつくり出す影と変りがない。(中略)

<像>の過程的構造には、建築物や樹木や人間など諸実体がふくまれているけれども、これらの実体から形成されたところの<像>それ自体は何ら実体的なものではないから、それ自体として空中に浮んでいることはできない。それをささえる実体的な担い手がなければならない。それが影の場合には大地でありカメラの場合にはピントグラスである。人間の認識の場合には脳細胞であり、<表現>の場合には空気でありインクでありスクリーンであり蛍光面である。<像>の変化から過程的構造における実体を読みとるのが、日蝕や月蝕、あるいは暗黒星雲の問題である。したがってすべての<像>は、その形成の過程と担い手という相異った二つの面の統一において検討されるべきであって、一面的な検討だけで解明したもののように錯覚してはならない。[3]三浦つとむ『現実・弁証法・言語』(国文社、1972年)、P.213、214注1現在では「ブラウン管」と言われても何のことかわからない人もいると思うので、念のため補足する。ブラウン管とは電気信号から映像を表示するために用いられる特殊な真空管のことで、かつてはテレビ受像機(いわゆる「テレビ」)やコンピュータのディスプレイに使われた。「テレビ」の黎明期から2000年頃までの「テレビ」の表示画面はブラウン管方式が主流だったが、2000年代に液晶ディスプレイ方式の「テレビ」が登場すると「テレビ」はブラウン管方式から液晶ディスプレイ方式へと置き換わっていった。現在ブラウン管方式の「テレビ」は市場から姿を消してしまったものの、20世紀後半においては「ブラウン管」が「テレビ」の代名詞として使われるほど広く普及していた。

ここで三浦は<像>を現実的な<像>と観念的な<像>の二種類に区別している。

上でも述べているとおり、現実的な<像>とは地上の影やピントグラス上に作り出される映像などのことである。一方、観念的な<像>とは外界のありかたを反映した人間の脳細胞上に成立する<像>のことだ。三浦のいう「認識」とはこの観念的な<像>のことにほかならない。注2「認識は、客観的に存在している現実の世界のありかたを、個々の人間が目・耳その他の感覚器官をとおしてとらえるところにはじまるのである。認識は現実の世界の映像であり模写であって、たとえどのような加工が行われたとしてもその本質を失うことはないし、脳のはたらきとして個々の人間の頭の中にしか存在しない。」(三浦つとむ『認識と言語の理論 第一部』(勁草書房、1967年)P.4、強調は原文)

認識という観念的な<像>における「その形成の過程と担い手という相異った二つの面の統一」について具体的に考えてみよう。

例えば、ある人Aさんが目の前にいる恋人Bさんの顔をじっと見ているとする。このとき、Aさんの肉眼を通じてAさんの脳細胞にBさんの顔のありかたの反映である<像>が成立する。このときの「実体的な担い手」はAさんの脳細胞であり、この「担い手」なしには<像>としての認識は成立しない。「担い手」なしに<像>が成立しないことは、太陽のつくり出す影やカメラのピントグラス上に成立する<像>といった、現実的な<像>と同様である。

さらにAさんがBさんの似顔絵を紙に描く場合を考えてみよう。これは絵画としての表現だが、この絵画とはAさんの頭の中にあるBさんの認識を現実的な<像>として反映したものにほかならない。このとき紙と紙の上のインクや絵の具が「実体的な担い手」になる。つまり、認識が紙やインク・絵の具といった担い手の上に現実的な<像>として反映されたのがこの場合の絵画であるが、この<像>には認識が表現へ反映されるという形成過程が含まれている。

一言で言えば、表現とは認識という観念的な<像>を反映した現実的な<像>ということができる。もちろん、AさんのBさんに対する認識には<対象>→<認識>という反映関係を背後に持っているから、Bさんの似顔絵はその背後に<対象>→<認識>→<表現>という過程的構造を持つことになる。

このように対象、認識、表現の間には反映関係が一貫して存在しており、表現を理解するときはこの過程を逆にたどって表現者の認識およびその認識対象をつかむということになる。

表現が<像>の一種であるとしたら、<像>の特徴は当然表現の特徴でもあるといわなければならない。三浦は<像>の重要な特徴として次の点を指摘している。

像の特徴は、太陽のつくり出す影が端的に示しているように、たとえ物質的な存在でも実体ではないから、像それ自体を手で握ることができないところにある。人間が水やガラスの鏡に自分を映して、そこに自分の像をつくり出したり、感覚を物質的な像で人工的に模写して、紙や布の上に絵を描いた場合にしても同じことである。水やガラスを手で握ることはできても、その上の像それ自体を分離して握ることはできないし、紙や布の上の絵具を手で握ることはできても、その上の像それ自体を分離して握ることはできない。[4]三浦つとむ『言語学と記号学』(勁草書房、1977年)所収『市川浩の「魔術的」身体論』、P.288

すなわち、物質的な(つまり現実的な)<像>としての表現は「その材料の形式と不可分に統一されているのであって、これは一面からは材料の形式であると同時に他面からは表現の形式でもある」[5]前掲書P.288ということになるだろう。

このように、あるものが同時に他の性質を持つというつながりのことを三浦は「直接」と呼んでおり注3「自分自身が同時に他の性質を持つときの切りはなすことのできないつながり、この矛盾のありかたを「直接」とよぶのです。」(三浦つとむ『弁証法はどういう科学か』(講談社現代新書、1968年)、P.92、強調は原文)」、表現はその材料の形式が同時に表現の形式でもあるという「直接的同一性」において理解されなければならないと彼は主張している。

<像>のもう一つの特徴は、複製が可能という点である。例えばフィルムカメラで写真を撮影した場合、オリジナルのフィルムから写真を複数プリントすることができる。このとき、印刷される印画紙は別物であっても、同じフィルムからプリントされたものは同じ写真と呼ばれることが一般的であり、たとえ印画紙の大きさが手札型でも六つ切りでもA4でもやはり同じ写真である。

フィルムカメラを使う人が稀になった現在ではなかなかピンとこない話かもしれないが、デジタルカメラであっても写真の複製の本質は変らない。複製元の画像から画像データをいくら複製したとしても、複製元が同じであるならば写真としては同じものとみなされるわけである。

ところで表現としての言語が<像>の一種であるならば、言語の複製もまた<像>としての複製ではないかという予想を立てることができる。

絵画は視覚をかたちや色で感性的に模写したものであり、言語は概念を音声や文字の種類で超感性的に模写したものである。表現が像だということは、映画がスクリーンの上の・テレビがブラウン管の蛍光面の上の・光学的な像であることに端的に示されているけれども、言語も同じく物質的な像として存在する。音声の波形を、録音機でテープに録音し、再生すると、はじめの波形を担った空気とは別の空気が近似的な波形を担って、像としての複製が形成されるし、文字の形象を、ゼロックスのような複写機を使って別のインクで複写しても、やはり像としての複製が形成される。紙の上の文字の形象を石の上に刻んだ場合、形象の担い手はまったく異質なものに変っているが、像としては複製であるから、同じ文字言語として扱われており、これも表現が像であって実体ではないことを証明している。それゆえ表現の研究には、像についての一般論をつくって、精神的な像や物質的な像の特殊性の把握へとすすむことが必要である。[6]前掲書P.285、286

三浦の挙げている例が今では古くなっているものの、複製のために使われる機器を現代のものに置き換えてみれば彼の主張は現代でも十分通用する。

テレビの表示画面がブラウン管から液晶ディスプレイへ置き換わっても、テレビの映像が光学的な像であることは変らない。音声を記録する機器がカセットテープ・レコーダーからICレコーダーに取って代わられてもこれが空気の振動(音声)の波形を<像>として複製することには変りがないし、紙の上に書かれた文字をイメージスキャナによってデジタルデータとして複製したとしてもやはりこれも<像>としての複製である。

つまり、複製に用いる機器が変わっても言語の複製が<像>としての複製であるという根本的な性質自体は何ら変らないわけである。

第8回に続く