前回の「言語の本質」において筆者は言語表現の持つ重要な特徴を三つ挙げた。そのうち今回は「1. 言語の社会的な約束としての言語規範が必要となる」について解説する。「言語の社会的な約束」については第5回において少し触れたが、今回はもう少し掘り下げて解説しようと思う。

第5回のおさらい

まず簡単に第5回のおさらいをしよう。第5回では辞書というものの性格について考察した。辞書は言語以外の表現にはない書物で、言語の本質と深い関係があると考えられるものであった。

ところで辞書を見てみると、辞書の中には私たちが本を読むときに見る「単語」と見た目には「同じ」ものが書かれている。見た目にはこの「単語」と私たちが普段使う言語とを区別できないことから、「辞書の中に言語がある」という解釈が出てくることにもなるのだが、このような見方は正しいだろうか?

国語学者の時枝誠記は「言語学の対象は、特定個人の特定言語行為以外にはあり得ない注1時枝誠記『国語学原論 続編』(岩波文庫、2008年)P.24」という立場から、辞書に載っている語彙は具体的な言語の「見本」に過ぎずそれ自体が言語ではないと主張した。

ところで、私たちが辞書を引くときに一体どんな「言語的体験」をするだろうか。三浦つとむは次のように説明する。

音声言語で「しかいしゃ」といった、あるいは印刷物の中に「司会者」というかたちの文字があった、しかしそれはどんな意味か知らない、または意味を忘れてしまった、そこで辞書を見たらその意味を知ることができた、――こういう体験です。言語の中には、表意文字の「月」「川」「鳥」や音声の「ワンワン(犬)」「ガラガラ(玩具)」「チンドン屋」などのように、まだ対象の感性的なありかたと似たかたちを使っているものもないではありませんが、大多数は対象の感性的なありかたとは関係のないかたちを使います。言語の場合、どういう概念にどういうかたちを使うかは、社会的な約束として成立しているのです。この社会的な約束を、学問的には言語規範とよびます。[1]三浦つとむ『日本語はどういう言語か』(講談社学術文庫、1976年)P.61、62、強調は原文ママ(以下同)

このように三浦は、言語表現のための社会的な約束のことを学問的には言語規範と呼ぶことを提唱した。

彼は言語規範を規範の一種としてとらえており、言語規範がどういう性格の規範であるかを考え、これを規範全体の中に正しく位置づけることの必要性を説いている。そのため、彼はまず規範一般の性質について確認した後に言語規範の特殊性の考察に進むという方法を取っている。これは表現の一般論から始めてその後に言語表現の特殊性を考察するという彼の手法と同じものといえよう。

そこでまずは規範の一般論について彼の主張を見てみることにしよう。

規範とは

社会生活において私たちは様々な集団に属して活動しているが、それらの集団の活動を維持していくためには一定の秩序が必要である。どのようにして集団の秩序を維持していくかというと、「こうしなさい」とか「こうしてはならない」とかいった決まりごとを作って集団の参加者に守らせることによってである。

例えば学校には「校則」、会社には「就業規則」という決まりごとがあり、スポーツや音楽の私的なサークル活動でも「会員規則」を定めてサークルの会員に守ってもらう場合がある。国民全体が守らなければいけない決まりごとには「法律」があり、これとは別に各都道府県や市町村が「条例」というものを定めることもある。

このような決まりごとを私たちは規範と呼んでいる。この規範について三浦は次のように説明する。

われわれには常識的に良心とよばれているところの精神活動があって、さまざまな機会に心の中で「かくせよ」「かくすべからず」と命令してくるのを経験している。心の中から出てくる命令であるから、現実の世界とはまったく別のところに由来するようにも思われるし、現に哲学者たちはこれを経験を超えた「価値の世界」から出てくるものだなどと説明している。このような心の中から自分自身になされる命令を規範とよぶのであるが、先験的だとか別世界だとかいう観念論的な解釈はすこしも必要ではない。これは認識の受けとる一つの社会的性格であり、われわれが社会的な関係で規定されながらもさらに社会的な関係を発展させるためにつくり出す、意志の特殊な形態である。[2]三浦つとむ『認識と言語の理論 第一部』(勁草書房、1967年)P.149

社会生活にあっては、いろいろな集団において、またいろいろな行動の場において、秩序を維持していかなければなりません。家族・学校・工場・諸団体・交通機関・集会その他、それぞれ秩序を必要とします。秩序には、万人の利益につながるものもあれば、一部の特殊な人たちに利益でも他の大多数の人たちには害悪でしかないようなものもありますが、秩序を維持する活動のしかたは共通しています。一つの集団なり場所なりに参加する人たちは「こうする」「こうしてはならない」という、その行動についての意志の観念的な対象化が行われ、これが道徳とか規則とか規約とかよばれて、この客観的な意志に参加する個人の意志を従属させるかたちをとるのです。この客観的な意志を規範(Norm)とよびます。[3]三浦つとむ『弁証法はどういう科学か』(講談社現代新書、1968年)P.193

ここで三浦は「意志の観念的な対象化」と言っているが、これは意志それ自体が頭の中から外の世界へ抜け出していくことを言っているのでは決してない。

では「意志の観念的な対象化」とは具体的に何を指しているのだろうか。例えば、私たちが他人から「こうしなさい」と命令や指示を受けたときのことについて考えてみよう。

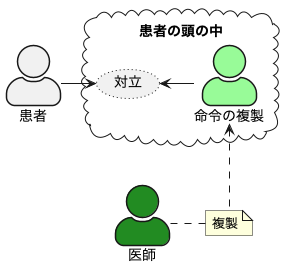

酒とタバコを楽しんでいる者が、医師から「おやめなさい。あなたのからだではやめないと長生きできませんよ。」といわれたとしよう。ここには医師としての意志が示されている。これに服従するか否かは、患者の自由意志である。医師が強力を用いて患者に服従を強制しているわけではない。この命令は、患者にとって一つの矛盾を意識させることにもなる。(中略)「やめよう」という命令への服従と、「楽しもう」という命令への拒否と、どちらの意志を行動にうつすか、迷うことにもなる。自由意志で意志の命令を受け入れることになれば、(A)のようにこの医師の命令の複製が患者の頭の中で彼の意志として維持され、これに従うのである。医師の命令は患者にとって外界であったが、命令の複製もまた(A)のように患者にとって観念的な「外界」として、すなわち観念的に対象化されたかたちをとって、維持されていく。[4]『認識と言語の理論 第一部』P.152

図(A)

(『認識と言語の理論 第一部』P.153の図(A)をもとに作成)

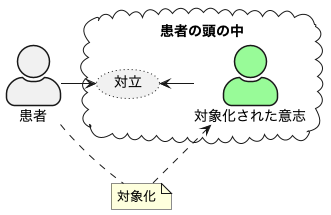

一方、他人から命令されるのではなく、自分自身で「こうしよう」と思い決めて意志を作り出す場合もある。

医師から命令されるのではなく、患者が自分で酒やタバコを有害だと判断し、ここから「やめよう」という意志をつくり出す(B)の場合もある。この場合にも一方で「楽しもう」という意志が生れて、闘争の結果これを押しつぶすことも起りうる。そしてこのときには、自分でつくり出した「やめよう」という意志を自分から観念的に対象化して、「外界」から「おやめなさい」と命令されているかたちに持っていく。この観念的に対象化された意志を維持して、これに対立する「楽しもう」という意志が生れてくるのを押えつけていく。結果としては医師の命令と同じである。いづれにしても、このように自己の意志が観念的に対象化されたかたちをとり、「外界」の客観的な意志として維持される場合には、ここに規範が成立したのであって、単なる意志と区別する必要がある。[5]前掲書P.153

右の例のような規範は、個人が自己を規定するために自由意志によってつくり出したものであって、その個人以外の何人に及ぶものでもない。これを個別規範と呼ぶことができる。[6]前掲書P.153

(『認識と言語の理論 第一部』P.153の図(B)をもとに作成)

図(A)(B)を比べてみるとわかるように、患者の頭の中に作られた意志のありかたは(A)の場合と(B)の場合とでよく似ている。違いは、(A)では外界の医師の命令が対象化されているのに対して、(B)の場合は患者自身の意志が対象化されている点である。

いずれの場合も観念的には対象化された意志が患者にとっての「外界」として患者と対峙している。これが三浦の言う「意志の観念的な対象化」である。

このような簡単な規範のありかたに、すでに規範の本質が示されている。まず規範は、究極的にはわれわれの生活の利害によって規定されているのであり、規範の根拠を現実の世界から切りはなして頭の中に求めてはならない。カント主義者の主張するような、先験的にそなわっているものでも何でもないのである。長生きよりも酒やタバコを楽しみ、太く短く生きるほうが利益だと思っている人びとは、「禁酒禁煙」の規範などつくりはしないし、この規範に従っている人びとを冷笑することにもなろう。つぎに規範は、一つのフィクションである。意志はどうかたちを変えようと依然として頭の中に存在するのであって、これが頭の外へ出ていくということはない。「やめよう」という意志を観念的に対象化して「おやめなさい」のかたちに自己を対象とする意志に変えても、頭の中に存在することに変りはないが、それにもかかわらずこれは「外界」に客観的に存在する意志として扱われるのであるから、その点でフィクションだということができる。[7]前掲書P.154

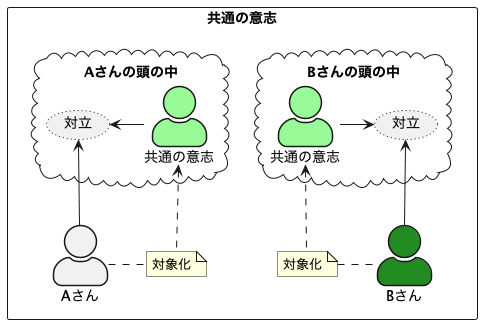

このような規範の最も身近な例は約束だろう。これは先の個別規範とは異なり二人以上の人間の間で取り決められる規範である。この場合、約束を交わした人たちの間で「明日9時にここへ集まろう」とか「各自動きやすい服装で来ること」といった共通の意志が作り出され、この意志が観念的に対象化されたものが約束にほかならない。

「五時に有楽町で会いましょう」という約束が恋人同士の間に成立したとすれば、これに従って二人は行動することになる。忘れたり違反したりしないように、手帳に「五時に有楽町へ」と書いておいたりする。これを見れば思い出せるからである。けれどもこれに違反すれば「なぜ来なかったの?」と責められるし、一方の自由意志で規範を破棄するわけにはいかない。これは個別規範ではなく、特殊な人びとを共通に規定するところの特殊規範と見ることができる。この場合は、二人にとって共同の利益であるということに基礎づけられて、共通の意志がつくり出されたのであり、「会いましょう」は観念的に対象化されてそれぞれの頭の中に「お会いなさい」という客観的な意志のかたちをとったのである。[8]前掲書P.155

(『認識と言語の理論 第一部』P.155の図をもとに作成)

特定の個人の間で結ばれる約束は法的には契約と呼ばれ、売買契約や賃貸契約、婚姻予約(婚約)といった様々な形がある。特定の個人に限らず社会全体に適用される規範としては法律がある。契約や法律の場合は規範の内容を明文化することが一般的であるが、道徳や倫理という規範の場合は明文化されていないことも多い。

しかし、いずれの規範も、規範を結ぶ人たちにとって共同の利益であるということに基づいて共通の意志が作り出される点や、個人の自由意志で規範を破棄するわけにはいかない点については共通している。つまりいずれも規範としての一般的な性質を持っているといえる。

辞書

言語規範とは規範の一種であり、言語表現のために必要な社会的な約束のことである。そしてこの言語規範を知るための手引として作られた書物が辞書にほかならない。辞書の性格については第5回に解説したが、復習も兼ねてあらためて確認してみることにしよう。

言語表現に必要な語法・文法などの規範は、鉄道やバスの運転に必要な規範に比較すると、成立のしかたも現象形態も異っている。語法・文法は時刻表とちがい、運転をはじめるにさき立って目的意識的につくり出されるものではなく、表現生活の中で自然成長的に体系化していくものである。もちろん、言語が生れると「命名」ということが行われ、これは目的意識的に規範をつくり出すことではあるが、これは各個人が目的的につくり出すにとどまって、時刻表のように規範全体が統制・支配の下におかれているわけではない。それゆえ言語規範全体はやはり自然成長性にゆだねられているものといわなければならない。ある集団が、その中で通用する特殊な語法をつくり出し、いわゆる隠語を使うことも自由であり、これがその集団の枠をはみ出してひろく国民全体に使われるようになったとしても、別に禁止されるわけではない。テレビのコメディアンが、アドリブで「新語」をつくり出すと、それがたちまちに流行したりしている。これらを見ると、まったく恣意的につくり出せるもののようにも見えるのである。また、運転に必要な規範は、実際の運転のありかたを見てそこから読みとることもできないではないが、ふつうはそんな手数のかかることはしない。書店から時刻表を買ったり、駅や停留所に掲げてあるのを見たりして、覚えるのである。しかしながら言語表現に必要な規範は、まだ幼いときから日常生活の中で聞いたり話したり読んだり書いたりする訓練を受け、実際に表現についての経験を重ねるうちに、いつしか身につくという方法をとっている。(中略)けれどもこの幼いときの訓練で身につけることのできる規範は、全体のわずかの部分でしかない。子どもにとって「むずかしい」多くのことばは、学校教育の中で教えたり、規範について記した印刷物から読みとらせたり、しなければならない。それに、「やさしい」ことばも、経験のままに放任するのではなく、正しい発音や意味や使いかたや書きかたを示してやることがのぞましい。それゆえ運転に必要な規範である時刻表と同じように、言語表現に必要な規範を知るための手びきとなる特殊な書物が編集され、印刷され、書店で売られるようになった。これが辞書である。[9]前掲書P.180、181

ここで三浦は鉄道やバスの運転に必要な規範との比較を交えて言語規範の特徴について述べている。

1つ目の特徴は、鉄道やバスの運転に必要な規範は目的を持って意識的に作られるのに対して、言語規範は自然成長的に作られること。2つ目は、鉄道やバスの時刻表を覚えるのとは異なり、言語規範は我々が幼いころから日常生活の中で言語を聞いたり話したりなどの経験を積む中で自然に身につけるものであることだ。しかし、鉄道やバスの時刻表も、言語規範を知るための手引である辞書も、読む人が規範について知るために作られた書物であるという点は共通している。

このように鉄道やバスの時刻表と辞書とを比較してみると、「辞書の中に言語がある」という解釈がなぜ誤っているのかがわかると思う。それは「時刻表の中に鉄道やバスの運転がある」という解釈とあまり変わらないのである。

鉄道やバスの運転は時刻表に記載されている規範に従って行われるので、運転のありかたは規範と無関係ではないが、運転と規範は別物である。時刻表に書かれているのは運転に必要な規範であって、鉄道やバスの運転そのものではない。

辞書と言語との関係も同様である。辞書に書かれているのは言語表現に必要な規範であって、言語そのものではない。

辞書の中に言語がおさめてあると解釈するのは、時刻表の中に運転がおさめてあると解釈するのとあまりちがわないのである。辞書をひく者が「一の言語的体験」によってそこからとり出してくるのは、言語それ自体ではなくて、辞書を編纂した人間の規範についての認識である。であるからこそ、言語表現あるいは理解を阻んでいた壁をのりこえることが可能になるわけである。[10]前掲書P.184

第10回に続く