前回は言語表現の過程において言語規範が果す役割について三浦つとむの説を紹介した。

言語表現においては対象・認識・表現がそれぞれ普遍的な面において対応関係を持っている。この対応関係は言語表現のための社会的な約束としてあらかじめ決められている。この社会的な約束が言語規範であり、私たちは言語規範を手がかりに自分の認識を表現したり、あるいは他人の表現から認識を読み取ったりしている。その意味で言語規範は言語表現を媒介する役割を持っているといえよう。

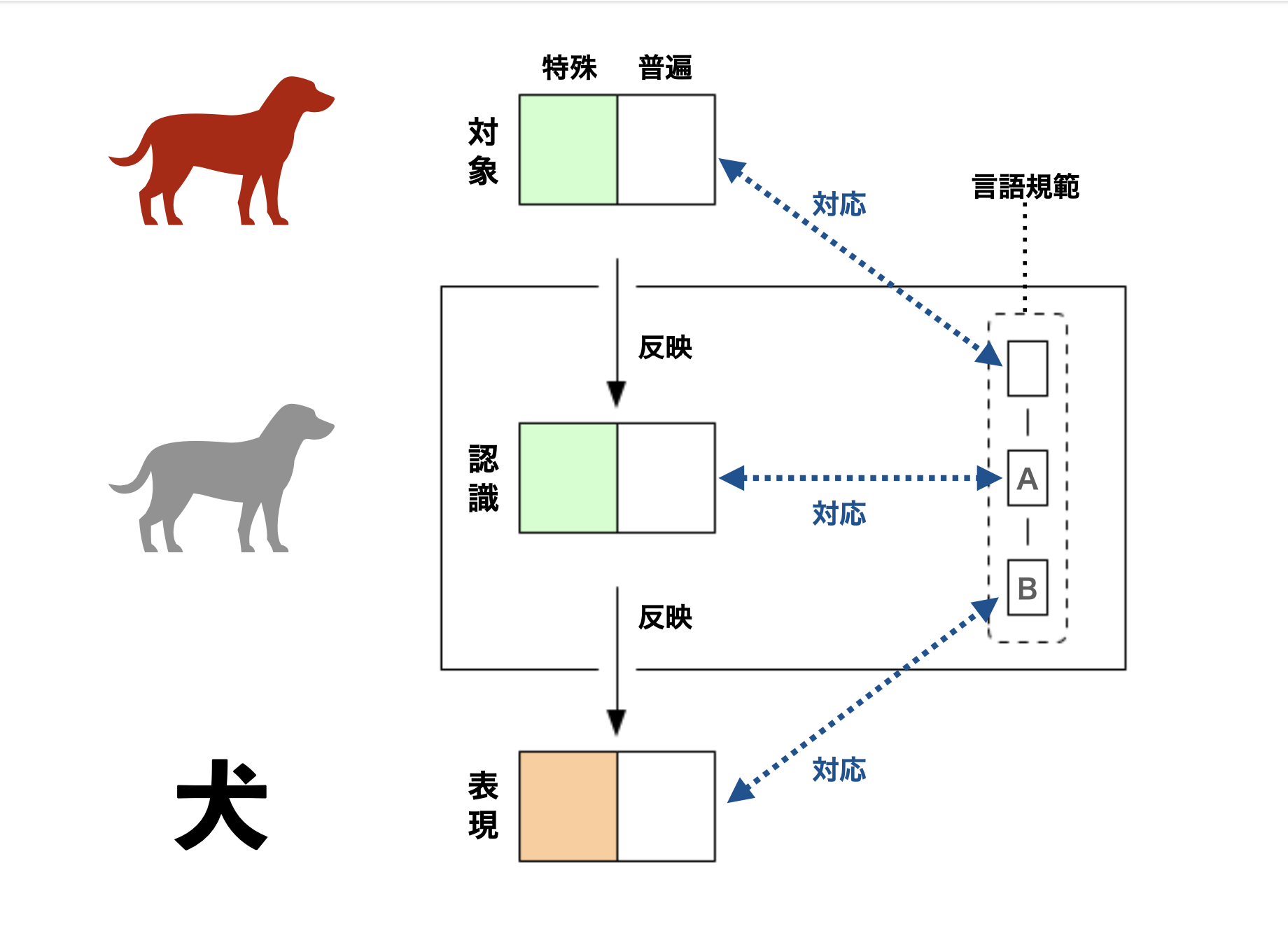

前回は言語表現の過程的構造を表した三浦の模式図を紹介したが、これを筆者がより簡略化したものを以下に掲げる。模式図の左の絵と文字「犬」は、それぞれ対象・認識・表現の感性的なかたちを表すものと考えてほしい。つまり、これらが対象・認識・表現の特殊的な面にあたる。

模式図のAはソシュールのラング説でいうところの「概念」、Bは「聴覚映像」である。AもBも言語規範を構成する要素ではあるものの、これらは言語表現を媒介する役割を持っているだけである。ラング説ではこれらの連合体が「言語」だと主張するが、これ自体は言語規範であって「言語」そのものではない。

また、言語表現においては表現以前に存在する言語規範の<概念>と現実の世界から形成された概念との二種類が存在することも前回確認した。

ソシュールは記号の助けがなければ2つの観念を明確に区別できないことから「人間の思考は不定形でぼんやりした塊に過ぎない」と主張したが、しかし前回ヘレン・ケラーの例で見たように、人間は言語規範を習得する以前から概念を扱い、これを表現によって他人に伝えるという活動を行うことができる。よって、ソシュールの言うような「ラング」以前の超感性的な概念は存在しないという主張は当らない。

とはいえ、なんらかの手がかりがないことには超感性的な概念同士の区別は難しいという点は否定できない。普段私たちが異なる2つのものを区別するとき、色や形といった感性的なありかたを手がかりとしているからである。そこで超感性的な概念をどのようにして区別するかが問題となる。今回はこの問題について少し詳しく見てみよう。

私たちは概念をどのように区別しているか

まず概念とはどのようなものについてか、あらためて確認しておこう。

どの語に表現された認識も、すべて対象の具体的な感覚的なありかたを頭の中で無視して(これを捨象という)しまって、それがどんな種類に属するかという種類としての共通性だけを分離して(これを抽象という)とりあげたものであり、この認識を概念とよんでいる。[1]三浦つとむ『日本語の文法』(勁草書房、1975年)P.11、強調は原文ママ(以下同)

対象の具体的な感覚的なありかたを捨象し、種類としての共通性だけを取り出した認識である概念は、頭の中では感性的な認識とは関係なしに取り扱うことができる。この性質を利用して私たちは頭の中で概念を使ってあれこれと思考することができるのであるが、概念は超感性的な認識であるゆえに困った問題も生じる。それは、感性的なありかたが捨象されている概念を他の概念と区別して扱うにはどうしたらよいか、という問題である。

われわれの感性的なありかたは絶えず変化しているにもかかわらず、人間という種類に属している事実は一生の間変化することがない。これを論理的にいうならば、ここに特殊性と普遍性という二つの側面が対立しながらも統一されており、両者は切りはなしえないにもかかわらず一つの側面が他方と関係なしに変化し運動するという、相対的な独立を示している。これと同じことが、これらを反映した認識についてもいえるのであって、感覚や表象を通じて概念が成立したという点では概念と感性的な認識とは切りはなしえないにもかかわらず、概念は感性的な認識と関係なしに運動できる。それゆえわれわれはこの概念の相対的な独立を利用して、概念を頭の中で運用し思惟しようとするのであるが、そこでたちまちぶつかるのは、概念が感性的なものを捨象してしまっているという意味で感覚や表象に対立しており、超感性的であるにもかかわらず、これらを運用するためにはそれぞれを正しく区別して扱わなければならぬという問題である。つまり、個々の概念はいづれも異った認識なのであるから、それなりに区別しなければならぬにもかかわらず、いづれも同じように超感性的でありいわば透明な認識であるために、それ自体にはそれらを区別するに必要な手がかりが存在していないという問題である。[2]三浦つとむ『認識と言語の理論 第二部』(勁草書房、1967年)P.382

この問題は一見解決できない難問のように見える。区別に必要な感性的な手がかりがなく、いわば透明な液体のような存在をどのようにして区別できるというのだろうか。しかし、私たちは意識していなくともこの問題をちゃんと解決して頭の中で二つの概念を正しく区別して扱っているのである。

私たちが概念をどのように区別しているかについて、三浦は巧みなやり方でもって解説している。少し長いが、その解説を以下に引用しよう。

まず、現実の事物をわれわれはどう区別しているか、それから反省してみよう、ある事物がどんな種類に属しているかは、その種類に共通した感性的な特徴をつかんで、それを手がかりとして判断をすすめていく。(中略)ところが問題は、感性的な特徴のつかみにくい存在であり、透明な事物である。ガラスの板とプラスチックの板とは、重さをしらべて見れば大体区別がつくし、水とアルコールとガソリンとは、臭気をかいでみれば大体見当がつくし、食塩水と砂糖水と酢酸とは、なめてみれば大体見当がつくというように、見たところ透明な事物にも区別するための手がかりはあるにはあるが、見るだけで区別せよといわれたのでは手のほどこしようがない。六つのガラス瓶にそれぞれ性質の異った透明な液体を密封して、正しく区別して扱えといわれても、扱いようがない。頭の中に成立した諸概念を正しく区別して運用し思惟しようとする場合にも、すべて透明だという点でちょうどこのガラス瓶の場合と同じ事態にぶつかっているのである。

それでは、ガラス瓶の中に入っている透明な液体を区別するという問題を、われわれはどのように実践的に解決しているであろうか。おそらく読者は、すぐに答えるにちがいない。「そんなことは簡単だ。瓶に液体を入れるとき、レッテルをはって中身を明かにするために文字なり記号なりを書いておけばいい。あとからそれを見ればすぐ区別できる。」――まったくそのとおりである。誰でもそんなことは実行している。ただ、それがどういう論理構造を持っているかについて、意識していないだけである。ここではまず透明な超感性的な存在が与えられ、それらは感性的に区別できないにもかかわらず、瓶の上からレッテルの文字や記号という感性的な存在をむすびつけてやるのであるから、ここに超感性的な存在と感性的な存在との対立の統一が生れ、一つの矛盾がつくり出されたことになる。しかもこの矛盾がつくり出されることによって、問題が解決したのである。これを別の側面からみるならば、透明な液体それ自体も、見たところはみな同じに見えるが質的に異っているという矛盾した存在なのであって、この質的な差異に対応するようなレッテルの文字や記号を与えるという方法をとるのであるから、これによって矛盾が視覚的な存在にまで発展させられたことになる。[3]前掲書P.383、384

感性的なありかたが捨象されてしまっている概念同士をどのように区別するかと問われたら多くの人が考えあぐんでしまうだろうが、ガラス瓶に入った透明な液体を区別するための方法ならば私たちはみな知っている。

水と食塩水と清酒はいずれも見た目には透明な液体である。飲んでみれば水、食塩水、清酒を区別することは容易にできるけれども、これらが入ったガラス瓶を見るだけでこの三つを区別することはほとんど不可能といってよい。

ではどのようにして区別するかというと、「水」「食塩水」「清酒」と書いたレッテルをそれぞれの瓶に貼っておけばよいのである。もちろんそんなことは誰でも知っているのだが、三浦も言うとおり、これの持つ論理構造まで意識している者はほどんどいない。

概念の区別も透明な液体と同じことで、透明な存在である概念を区別する感性的な手がかりとして言語規範の音声や文字の表象を概念に結びつけると、これがガラス瓶におけるレッテルの役割を果たす。これによって超感性的な概念を区別する手がかりが与えられるというわけである。

透明な液体の入ったガラス瓶を区別するという問題の持つ論理を取り出し、これを超感性的な存在である概念同士の区別という問題に持ち込んで説明した学者を、私は三浦つとむ以外に知らない。三浦のこの説明はまさに見事である。

「ラング」以前の超感性的な概念の存在を疑う説に対する反証

ソシュールの主張のような「ラング」以前の超感性的な概念の存在を疑う説に対しては、上に引用した三浦の解説が十分に反証しているが、言語規範の<概念>とは別に超感性的な概念が存在することは次のような例を反省してみてもうかがい知ることができる。

例えば、私たちがあるものを表現対象として認識していながらもそれを表現するための社会的な約束(言語規範)を知らなかったり忘れたりすることがある。そのような場合、私たちは「アレの名前が出てこないな。何と言うのだったかな?」とか「これは何という花ですか?」とか質問するはずだ。

このとき、私たちは表現したい対象および概念をとらえてはいるものの、それを表現するのに適切な社会的な約束を使用することができないために「あれ」や「これ」といった代名詞を代替的に使用しているわけである。このような言語表現の例もまた、表現対象の認識として成立したものと言語規範の<概念>とは別だということを示唆している。

私たちは「あれ」や「これ」に結びついている関係をたぐって表現対象の認識を読み取り「ああ、アレは〇〇だよ」と答えることができるから、言語学者は「あれ」や「これ」という言語表現の背後にはどのような過程的構造があるかを反省してみなければならない。もし聴覚映像と最初から不可分に結びついた概念の存在しか認めないならば、「あれ」や「これ」の指す概念が無限といってよいほど多種多様に考えられることから、「あれ」や「これ」から表現者の伝えたかった対象や認識を読み取ることなど不可能だと結論せざるをえないだろう。

また、私たちは表現対象から認識した概念を適切でない言語規範によって表現してしまうという失敗をすることがある。いわゆる「言い間違い」というもので、これは適切な言語規範を忘れていたり間違って覚えていたりするために起こることだが、時枝誠記は『国語学原論 続編』において次の例を紹介している。

私の長女(当時小学四年生)が、友人のことを批評して「あの子はオッチョコチョイだ」というのを聞いたので、「オッチョコチョイ」という語をどういう意味に使っているのかと思って、それとなく尋ねてみると、どうも「乱暴者」を意味しているように受取られた。私は、「オッチョコチョイ」の意味を説明しようかとも思ったが、到底、私の手には負えないと思ったし、いずれは、自分自身で修正して行くことであろうと思って、そのままにしてしまった。[4]時枝誠記『国語学原論 続編』(岩波文庫、2008年)P.58

この場合は、自分の認識した概念(「乱暴者」)を表現するのに誤った言語規範の表象(「オッチョコチョイ」)を、自分では正しいと思いつつ使用して表現してしまった例といえよう。この例では話し手が正しい言語規範を知らなかったと思われるが、話し手が正しい概念を認識していなかったわけではないことには注意しなければならない。話し手は「乱暴者」という概念を認識していたのだが、それに対して正しい言語規範を使えなかっただけである。

この話し手の認識した概念と言語規範との食い違いを正しく説明するには、言語規範の<概念>とは別の概念、すなわち現実の世界から形成された概念の存在を認めることが不可欠である。

いわゆる「思考言語」について

この第11回の前半では、超感性的な存在である概念は感性的な手がかりがないと私たちの頭の中で扱うことができないため、その手がかりとして言語規範における感性的なかたち(音声表象や文字表象)を用いることを確認した。私たちはこのような感性的な手がかりを概念と結びつけて概念を運用しているという経験から、人間は頭の中に言語を持っていると解釈する人も出てくる。このような解釈では、人間は音声言語や文字言語のほかに「思考言語」や「内語」を持っていると主張するのだが、ここまで読んできた読者にはおわかりのとおり、三浦はこの主張が誤りであることをはっきり述べている。

われわれは思考するときに、頭の中に音声や文字を思いうかべ、それをならべていきます。頭の中に「言語」があるという考えかたは、この経験とむすびついて、人間は音声言語や文字言語だけでなく、思考言語も持っているのだという主張に発展しました。もちろんこれは言語でもなんでもありません。われわれは超感性的な概念を記憶するときに、社会的な約束の音声の表象や文字の表象をむすびつけて、これをいわばレッテルに使って区別します。思考するときは、このレッテルで概念を思いうかべて運用していきます。「子どもに何かオモチャを買ってやろうか。」と思考するとき、「オモチャ」はまだ単なる種類として考えられているだけで、レッテルのついた概念にとどまっています。そこに想像の対象が想定されてはいるのですが、超感性的な種類としてなので、頭の中に音声や文字を思いうかべたにすぎないように感じられ、思考言語が存在するという解釈にもなります。[5]三浦つとむ『日本語はどういう言語か』(講談社学術文庫、1976年)P.71、72

思惟それ自体が物質化して外へ出ていったり、逆にこの物質化したものが頭の中へ入って来てまた思惟に変ったり、するなどということはもちろんありえない話である。子どもは生活の中で他の人びとの言語表現を理解するようになり、そこから自己の概念に感性的な手がかりを与えて運用し思惟することも可能になる。この感性的な手がかりが、他の人びとの「外語」を通じて与えられることを、過程の逆転と見、ことばそれ自体が思惟に変って「内語」になったものと解釈しただけのことである。ここでいう「外語」は、精神的な交通のための表現であるから、他の人びとの条件から規定されてくるけれども、「内語」は自分が思惟するだけであるから、感性的な手がかりの使いかたも異ってくる。思惟の場合には何も文法に忠実に概念をならべていく必要はない。それに、感性的な手がかりを使うのは概念を運用するためであるが、思惟の展開は概念だけに限られないから、「内語」をならべていくかたちの展開と思惟全体の展開とは同じではない。[6]『認識と言語の理論 第二部』P.424、425

表現は表現対象および概念を音声や映像といった感性的なかたちでもって反映したときに初めて成立するものである。言語は表現の一種であるから、感性的なかたちを使って表現されていない概念を言語と呼ぶことはできない。言語は私たちの頭の中の概念と関係を持ってはいるが、言語はあくまで私たちの頭の外に成立するものである。

第12回に続く