前回は言語における客体的表現と主体的表現との区別について、江戸時代の国学者鈴木朖、言語過程説の提唱者の時枝誠記、言語学者の三浦つとむの三者の説を取り上げて比較してみた。

鈴木朖は自身の著書の中で「三種の詞」と「てにをは」を区別して、前者を「物事をさし顕」す表現、後者をそれにつける「心の声」と呼んでいた。

時枝誠記はこの朖の説から直接影響を受け、語は「概念過程を含む形式」と「概念過程を含まぬ形式」という二種類に大別できるとし、前者を〈詞〉、後者を〈辞〉と呼んだ。彼はこの二種の表現の区別が語の分類における最も重要な基準となることを主張している。

また、三浦つとむはこの時枝の詞辞論を「朖の真意を読みとってここに分類の根本的な基準を置いた時枝の功績は高く評価されなければならない」と高く評価していることも前回紹介した。その一方で、時枝の詞辞論をそのまま鵜呑みにするのではなく、この学説の問題点をいくつか取り上げて批判的修正を行っている。

前回はその批判のうちの一つを紹介したが、今回は「2.「詞が包まれるものであり、辞が包むものである」に対する批判」について詳しく見てみよう。

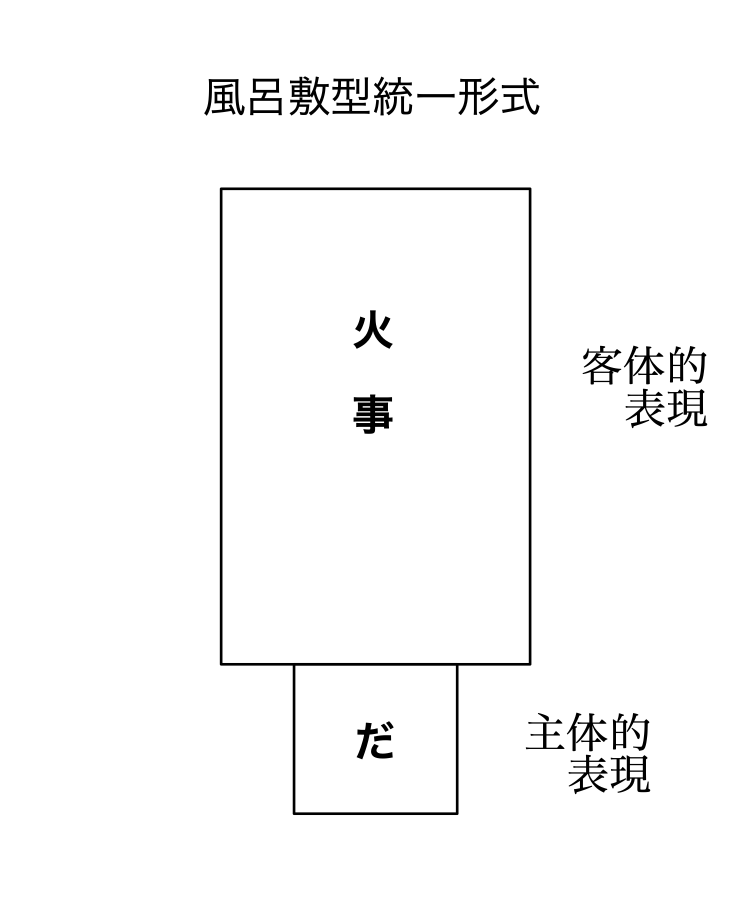

風呂敷型統一形式

人間の具体的な思想とはどのやうなものであるかと云へば、人間は絶えず外界の刺戟を受け、或は主観的な感情情緒を対象化することによつて、主体に対立するところの客体界を構成すると同時に、一方、そのやうな客体界に対して、常に判断、感情、情緒を以て反応するものである。換言すれば、具体的な思想とは、客体界と主体界との結合において成立するものである。従つて、具体的な思想の表現とは、客体的なものと主体的なものとの結合した表現において云ふことが出来るのである。[1]時枝誠記『日本文法 口語篇・文語篇』(講談社学術文庫、2020年)P.237,238。引用文の旧仮名遣いは原文ママ。

時枝は詞と辞が結合した表現における両者の関係を「詞が包まれるものであり、辞が包むものである」とたとえ、さらに進んで「辞は客体界に対する言語主体の総括機能の表現であり、統一の表現である」と主張した。

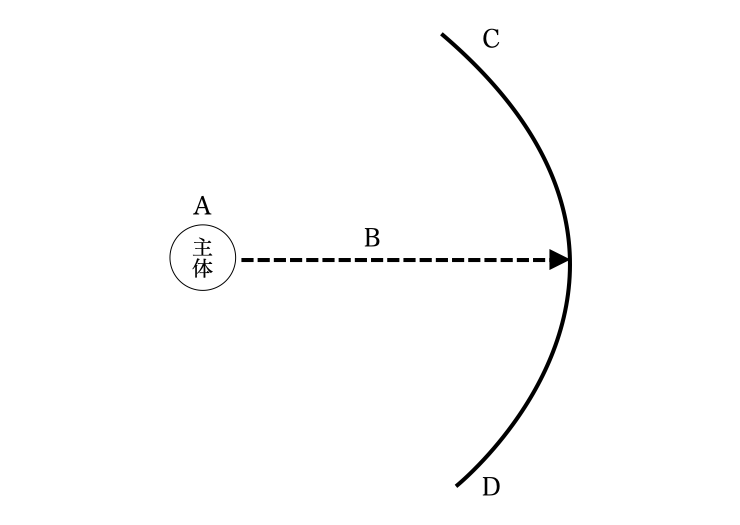

Aを主体、Bを主体それ自身の直接的表現である辞とし、弧CDは主体に対立する処の客体界及びその概念的表現である詞とする時、この両者は如何なる関係に立っているのであるか。例えば、「花よ」という様な詞辞の連結をとって考えて見る。この時感動を表す「よ」は、客体界を表す「花」に対して、志向作用と志向対象との関係に於いて結ばれていると見ることが出来る。言語主体を囲繞する客体界CDと、それに対する主体的感情ABとの融合したものが、主体Aの直感的世界であって、これを分析し、一方を客体化し、他方をそれに対する感情として表現したものが即ち「花よ」という言語表現となるのである。従ってこの詞辞の意味的聯関は、客体界CDを、主体ABが包んでいるということが出来るのである。詞が包まれるものであり、辞が包むものであるともいえるのである。[2]時枝誠記『国語学原論(上)』(岩波文庫、2007年)P.266,267

これを更に言語主体の立場に於いて見るならば、辞は客体界に対する言語主体の総括機能の表現であり、統一の表現であるということが出来るのである。[3]前掲書P.268

そして、言語表現における詞と辞との統一は〈辞が詞を包む〉ことで行われるという解釈から、時枝は風呂敷型統一形式というものを考案した。

花咲くか。といった場合、主体の表現である疑問「か」は最後に来て、「花咲く」という客体的事実を包み且つ統一しているのである。この形式を仮に図を以て表すならば、

花 咲くか 或は、 花咲くかの如き形式を以て示すことが出来る。この統一形式は、これを風呂敷型統一形式と呼ぶことが出来ると思う。[4]前掲書P.268〜270。強調は原文ママ。

次に三浦つとむが時枝の風呂敷型統一形式をどのように評価しているか見てみよう。

三浦は風呂敷型統一形式の有用性を認めており、言語の構造を説明する際にこの形式を採用している。しかし、三浦は時枝の「詞が包まれるものであり、辞が包むものである」という解釈を全面的に受入れたわけではない。三浦は〈認識は外界の反映であり表現は認識を反映したものである〉と考える立場に立っており、この認識論からすると、対象・認識・表現との間にある反映関係を抜きに「包むこと」「統括機能」といった概念から詞と辞との統一を説明する時枝の説は到底受入れられないことになる。

三浦は時枝の説と自身の説とのちがいを以下のように述べている。

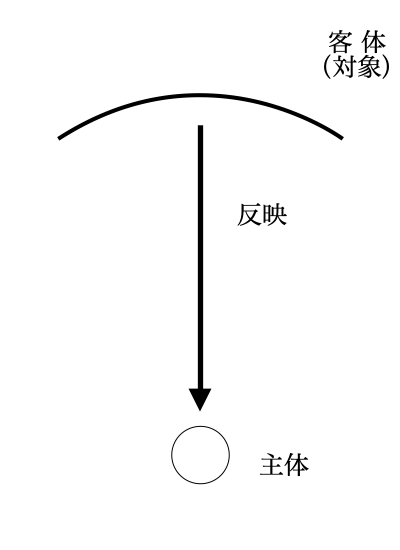

時枝氏は国語学者が古くから用いてきた名称を生かして、客体的表現を詞、主体的表現を辞と呼びました。そして「詞が包まれるものであり、辞が包むものであるともいへる」「言語主体の立場に於いて見るならば、辞は客体界に対する言語主体の総括機能の表現であり、統一の表現であるといふことが出来るのである。従つて包まれるものは、主体に対する客体的存在の表現に違ひないが、包むものは、主体の包むことの表現であるといふ方が適切である。」(時枝誠記『国語学原論』)という解釈から、包むものすなわち風呂敷として風呂敷型統一と名づけたのです。この解釈は、認識を反映として理解する立場から外れていますから、これをそのまま採用することはできません。時枝氏は、言語の「意味」を表現それ自体が持っている客観的な関係と考えるのでなく、「主体的意味作用」(同上)として、話し手の活動そのものに求めました。ここから、詞と辞との意味のつながりも、当然に「意味作用」のつながりすなわち活動そのもののつながりに求めなければならなくなりました。そして「包むこと」「総括機能」という話し手の活動そのものによって詞と辞との統一を説明する結果となったのです。これからさき、言語の構造を説明するにあたって、私も時枝氏の風呂敷型統一形式を使いますが、この統一は「辞が包むものである」という「総括機能」から生れたと解釈して使っているのではありません。第14図のように、対象と話し手との現実の統一の反映によって生れたものとして理解していただきたいと思います。[5]三浦つとむ『日本語はどういう言語か』(講談社学術文庫、1976年)P.83,84。強調は原文ママ。

引用文中の「第14図」とは、以下の図2のことである。ここで図2の右側の模式図と図1に掲載した図を見比べてほしい。(時枝の掲げた)図1では主体から客体界CDへ向って矢印が伸びているのに対し、図2では反対に客体から主体へと矢印が向っている。

|

|

図1、2の矢印の向きが異っているのは単なる偶然ではなく、むしろ認識論における時枝と三浦の考えの相違が必然的に矢印の向きの違いとして表れていると見るべきだろう。図1は「言語主体の統括機能」という話し手・書き手の活動から詞と辞の統一を説明しようとする時枝の考えを表しているのに対し、図2は〈認識は外界の反映である〉という三浦の認識論の本質がはっきり表れているということができる。

零記号

以上のように、言語では、具体的な思想の表現は客体的表現(詞)と主体的表現(辞)が結合した表現において成立する、と時枝は提唱した。そして、日本語においてはこの二種類の表現の語が連結して表現されることが常である、彼は主張する。

国語に於いては、詞と辞は容易に分析し得る形に於いて結ばれているのが常であって、例えば、「降れ・ば」「花・は」「咲け・ど」に於いて見る如くである。かくして分離された詞は、それだけについて見れば、全く主体的規定のない純粋の概念のみの表現である。この点、詞と辞が一語の中に融合して、例えば、格の如き主体的規定が屢〻一語の中に分析不能の形に於いて結合している印欧語の或るものと著しく相違する点である。そこでは純粋の概念と主体的規定を表す音声形式を分離して考えることが不可能となっているのであるが、国語に於いては右の如く線条的に連結しているのが常態である。[6]『国語学原論(上)』P.272

しかし、私たちの日常生活では「火事!」「寒い。」のように客体的表現しか言わない場合や、反対に「おや?」「ですね。」のように主体的表現しか言わない場合がある。客体的表現あるいは主体的表現しかないから言語表現としては不完全かというと、そんなことはまったくなく、私たちはこのような表現を自然なものと受け止め、意思疎通をする上で不便を感じることはほとんどないといってよい。

このように形式上は客体的表現あるいは主体的表現の一方しか存在しない例に突き当たると、客体的表現と主体的表現は「国語に於いては右の如く線条的に連結しているのが常態である」という主張は現実と一致していないのではないか、とも思われてくる。

この問題を解決するために時枝が提唱したのが「零記号注1細かいことだが、「零記号」を「れいきごう」と読むのか、あるいは「ぜろきごう」と読むのかという問題がある。筆者が『国語学原論』(岩波書店、1941年)を確認したところ、著者の時枝誠記は著書の中で「零記号」に対して特に振仮名を振ってはいないが、巻末の索引を見ると「レ」の項目(『国語学原論』(岩波書店、1941年)索引P.7)に「零記號の詞」「零記號の辭」という用語が記載されていることを確認した。他の時枝の著書についてはしっかり確認できていないものの、少なくとも『国語学原論』において時枝は「零記号」を「れいきごう」と読むことを想定していたのではないかと推測される。

一方、三浦つとむは複数の著書の中で「零記号」を「ぜろきごう」と読んでいる。例えば、『認識と言語の理論 第二部』(勁草書房、1967年)の巻末索引P.8の「セ」の項目に「零記号」が記載されており、また『言語学と記号学』(勁草書房、1977年)のP.200では「零記号」と振仮名が振られている。

「零記号」を「れいきごう」と読んでも「ぜろきごう」と読んでもこの語彙の指す概念が変るわけではないので、筆者はどちらの読み方でも問題ないと考えている。ただ筆者個人としては三浦にならい「ぜろきごう」と読むこととしたい。」という概念である。

従って判断的陳述を表す処の文としての「降る。」「寒い。」という表現も、陳述が「降る」「寒い」に累加していると考えるよりも、或は又これらの語が本来陳述作用をも同時的に表すものであると考えるよりも、次の図の如く、

降る■

寒い■零記号の陳述■が、「降る」「寒い」という語を包んでいると考えるのが妥当であると思う。[7]前掲書P.272,273

■の部分は、話し手・書き手の認識としては存在するが表現において省略されているということを意味している。言語形式がゼロという意味で時枝はこれを「零記号」と呼んだのである。

この時枝の説に対しては「形のあるものとして表現されていないのに認識としては存在するというのがどうも納得できない。表現されていないものはその内容もゼロではないのか?」と疑問に思う人もいるかもしれない。実際に言語学者の中にもこの「零記号」の存在を認めない人も少なからずいる。

しかし、表現形式がゼロであっても話し手・書き手の認識までゼロとは限らないのである。例えば黒鉛筆で書いたデッサンやモノクロの写真では絵の対象や被写体の色彩は表現されないが、だからといって作者が表現対象の色を認識していないということにはならない。その意味では、黒と白で表現された絵や写真は、色彩という表現形式がゼロなのだということもできるだろう。

このように黒一色のデッサンやモノクロの写真の例を見ると、認識と表現との間には食違いのあることがわかる。

また、絵画や写真には画面としての限界すなわち枠というものがあるが、画面の枠内に写っていないものがあるからといって、それを作者が認識していないことにはもちろんならない。画面の枠内に示されていない作者の認識も当然あるはずで、絵画や写真を見るときはそれを予想しながら鑑賞するということを私たちは普段から無意識に行っている。

言語でも同様に、表現の形式としては省略されていても話し手・書き手の認識としては存在する場合があるはずだと予想することができる。

認識と表現とのあいだにくいちがいのあることは、絵画や映画を見てもわかります。目のさめるように美しい振袖姿の女性も、鉛筆のスケッチや黒白映画では黒一色にしか表現できません。表現が黒一色だからといって、作者が色彩を認識していないということにはなりません。また、絵画や映画には画面としての限界があり、ワクを持っていますが、だからといって作者の認識がこのワクにとどまっていたということにはなりません。画面に示されていない作者の超感性的な認識もあるはずです。言語でも同じようなことがいえます。文法で規定されている表現だからといって、それが認識そのままの忠実な表現だとはいえません。文法の規定自体が、すでに表現の省略をふくんでいるということを予想する必要があります。ですから、語の見かけのつながりをしらべて表現上の法則性をとらえただけでは文法を正しく理解できないばかりでなく、まちがった解釈を下す危険があります。どうしても認識の構造をしらべ、それと表現の構造との関係において検討していかなければなりません。[8]『日本語はどういう言語か』P.82,83

三浦つとむはこの「零記号」を時枝の「創造的な業績」として高く評価しており、時枝の「零記号」論に否定的な言語学者に対しては表現論の立場から「零記号」を次のように擁護している。

映画のフィルムを見ると、その中には素抜けの透明な画面や、まっ黒な画面もあります。ここには有形的な表現はありません。これだけを見ればなんの意味もないようですし、表現形式「零」ともいえますが、これが爆発の目もくらむ閃光の場面や停電による暗黒の場面に用いられているかぎり決して無意味ではなく、この部分を切りとっていいということにはなりません。部分的に理解できないということはそれが全体的な観点から推察できるということを排除するものではないのです。黒白の映画から対象のもつ色彩や作者の色彩感覚を想像するのは表現の理解を深めることであって、これを色彩形式零の表現と考えたところで心理主義でもなんでもありません。[9]前掲書P.85

ところで、先ほど引用した文章で時枝は「判断的陳述」を表す「零記号」のみ取り上げていたが、「零記号」は「判断的陳述」を表す辞(主体的表現)の省略としてだけでなく、詞(客体的表現)の省略としても存在しうる。このことは時枝も「詞の零記号になる場合は、それが省略されても自明のこととして理解される様な場合である注2『国語学原論(上)』(岩波文庫、2007年)P.295」と指摘していたが、三浦の説明がわかりやすいのでこれを紹介しよう。

零記号というのは、いわば表現の省略であって、辞でも詞でも想定しうのが、辞の場合には判断辞の省略として

花だね。 (A) 花ですね。 (B) 花■ね。 (C) のようになり、「詞の零記号になる場合は、それが省略されても自明のこととして理解される様な場合である。」

この花を折ったのはおまえだろう。 (D) ■じゃないよ。 (E) 表現に際して判断が存在したことは疑いないから、Cのような判断辞のない場合をどう説明するかが問題になる。山田孝雄のようにどれかの単語に負わせないと気のすまない学者は

人がいる■。 (F) のように客体的表現にとどまっている場合にも、「いる」が陳述を表現していると解釈する。別のことばでいうと、内容と形式とをむりやりに一致させようとする。時枝の零記号は、内容と形式との間に矛盾が存在することを認め、乖離しうることを認めるものにほかならない。時枝は一方では論理的な結論として、「言語は宛も思想を導く水道管の様なものであつて、形式のみあつて全く無内容のものと考へられる」といいながら、他方では経験的に事実上内容と形式との矛盾を扱っているのである。漫画の主人公の鼻に鼻孔が描いてなくても、読者はこの主人公には鼻孔がないのだとか、作者が鼻孔のない鼻を想定しているのだとか、考えることはない。だが同じ客体的表現であっても、EをDと切りはなしてこれだけをとらえ、零記号の部分は認識が存在しないものとして無視する者が多い。ましてCの場合にあっては、時枝さえはじめこれを無視してしまって、「敬辞の加つたものから逆推して」いって(つまりBを検討することによって)はじめてこれを想定したのである。[10]三浦つとむ『言語学と記号学』(勁草書房、1977年)所収「時枝誠記の言語過程説」P.200,201

上の「ましてCの場合にあっては、時枝さえはじめこれを無視してしまって、…」について少し補足したい。

三浦は「時枝誠記の言語過程説」の注注3『言語学と記号学』(勁草書房、1977年)P.204の注11において、『国語学原論』の中の零記号の扱いかたが文法論のそれと敬語論のそれとで食違っていることを指摘している。

具体的にいうと、時枝は文法論注4『国語学原論(下)』(岩波文庫、2007年)P.50,51においては「咲くか」のように詞の後に疑問や否定の語が接続する場合には「咲く」と「か」の間に肯定判断の零記号の存在を措定していなかった。つまり、ここでは

「む」「ず」「か」の如き辞は、実は陳述に推量や否定や疑問が加ったのではなくして、それは推量的陳述、否定的陳述、疑問的陳述であって、単純な陳述の変態と考えるのが正しい[11]『国語学原論(下)』(岩波文庫、2007年)P.94

としていた。

一方、敬語論注5前掲書P.204〜206では

「咲くか」は、疑問の表現であるが、それ以前に、「咲く」という陳述が無ければならない。[12]前掲書P.205

と言い、ここでは「咲く■か」のように「咲く」と「か」の間に零記号■が存在することを認めている。

すなわち、「です」「ます」といった「敬辞」が判断辞の変容であることがわかってはじめて「咲く」と「か」の間に「零記号の判断辞のあるものと考えることに合理性を認めることが出来るのである注6前掲書P.206」と考えを修正した、というわけである注7「否定や疑問は、まず一つの想像的な世界をつくり出してから、現実の世界に立ち戻って否定したり疑ったりするのであって、そこでは世界が二重化しており、否定辞や疑問辞以外に想像の世界での「主体的立場」を表現する判断辞ないし単純な陳述を必要とするのである。」(三浦つとむ『言語学と記号学』所収「時枝誠記の言語過程説」P.201)

話し手・書き手の否定や疑問を表す主体的表現を分析する際には、その背後に存在する話し手・書き手の認識構造を正確にとらえることが必須となる。これに関しては三浦つとむ『日本語はどういう言語か』P.205〜211に詳しいので、そちらを参照してほしい。。

第5回に続く

脚注

References

| ↑1 | 時枝誠記『日本文法 口語篇・文語篇』(講談社学術文庫、2020年)P.237,238。引用文の旧仮名遣いは原文ママ。 |

|---|---|

| ↑2 | 時枝誠記『国語学原論(上)』(岩波文庫、2007年)P.266,267 |

| ↑3 | 前掲書P.268 |

| ↑4 | 前掲書P.268〜270。強調は原文ママ。 |

| ↑5 | 三浦つとむ『日本語はどういう言語か』(講談社学術文庫、1976年)P.83,84。強調は原文ママ。 |

| ↑6 | 『国語学原論(上)』P.272 |

| ↑7 | 前掲書P.272,273 |

| ↑8 | 『日本語はどういう言語か』P.82,83 |

| ↑9 | 前掲書P.85 |

| ↑10 | 三浦つとむ『言語学と記号学』(勁草書房、1977年)所収「時枝誠記の言語過程説」P.200,201 |

| ↑11 | 『国語学原論(下)』(岩波文庫、2007年)P.94 |

| ↑12 | 前掲書P.205 |